2年生へのお知らせ Info for Students

◆寄生虫学試験

11月13日(月):寄生虫学本試験

| 11月30日 | 出席数 |

以下の学籍番号の学生は、出席数が満たないため再試験の受験資格はありません。 |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2241013 | 2241058 | 2241077 | ||||||||

| 以下の学籍番号の学生は、本試験欠席のため不合格とします。 | ||||||||||

| 2241058 | ||||||||||

| 11月30日 | 途中結果 |

約70点分の採点が終わりました。現時点ですでに60点以上が数名います。 |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2241025 | 2241084 | 2241092 | 2241101 | 2241102 | 2241106 | 2241107 | 2241108 | |||

| 12月01日 | 課題告知 レポート課題(A): 新しいノートを購入して、寄生虫学本試験の問題(図も含む)を手書きで写したうえ解答も書きなさい。正誤問題については、正しい項目を選ぶだけでなく、誤った記載の項目についてどの箇所が誤っているのかわかるように正解も記載しなさい。また、描画の問題については器官の名称等をよく調べて正確な解答を記載しなさい。不十分な場合、再試験に回します。 |

||

|---|---|---|---|

| レポート課題(B) 別表1(改訂7版) レポート課題内容: 新しいノートを購入して、指定教科書「医動物学」改訂7版あるいは改訂8版の指定範囲(別表1あるいは別表2)を図表も含め全て手書きで写しなさい。表紙には7版か8版か明記すること。改訂7版、改訂8版以外は受け付けない。バラバラの紙は受け付けない。ワープロ書きは受け付けない。図は丁寧に、表は漏らすこと無く書き写すこと。乱雑なものや省略があるものは不合格となる場合がある。 |

p3〜10 | 総論(図、表も含む) | |

| p12〜13 | 人体寄生原虫 総論・分類(図も含む) | ||

| p26〜27 | ランブル鞭毛虫(図も含む) | ||

| p29〜33 | トリパノソーマ、リーシュマニア(図、表も含む) | ||

| p44〜52 | マラリア(図、表も含む) | ||

| p64〜65 | 蠕虫類および線形動物 総論・分類(図も含む) | ||

| p66〜69 | 回虫、豚回虫、犬回虫など(図、表も含む) | ||

| p70〜71 | 幼虫移行症(図、表も含む) | ||

| p72〜77 | アニサキス(図、表も含む) | ||

| p80〜83 | 鉤虫(図、表も含む) | ||

| p98 | 鞭虫(図、表も含む) | ||

| p102〜103 | 扁形動物および吸虫類 総論・分類(図も含む) | ||

| p106〜107 | 横川吸虫(図、表も含む) | ||

| p110〜113 | ウエステルマン肺吸虫(図、表も含む) | ||

| p120〜121 | 住血吸虫(図、表も含む) | ||

| p128〜129 | 条虫類 総論・分類 (図も含む) | ||

| p130〜131 | 日本海裂頭条虫(図、表も含む) | ||

| p134〜135 | 無鈎条虫・有鈎条虫(図、表も含む) | ||

| p136〜139 | 単包条虫・多包条虫(図、表も含む) | ||

| p182〜195 | 知識のまとめと検査法 | ||

| レポート課題(B) 別表2(改訂8版) | p2〜10 | 総論(図、表も含む) | p12〜13 | 人体寄生原虫 総論・分類(図も含む) |

| p26〜27 | ランブル鞭毛虫(図も含む) | ||

| p29〜33 | トリパノソーマ、リーシュマニア(図、表も含む) | ||

| p44〜52 | マラリア(図、表も含む) | ||

| p64〜65 | 蠕虫類および線形動物 総論・分類(図も含む) | ||

| p66〜69 | 回虫、豚回虫、犬回虫など(図、表も含む) | ||

| p70〜71 | 幼虫移行症(図、表も含む) | ||

| p72〜77 | アニサキス(図、表も含む) | ||

| p80〜83 | 鉤虫(図、表も含む) | ||

| p98 | 鞭虫(図、表も含む) | ||

| p102〜103 | 扁形動物および吸虫類 総論・分類(図も含む) | ||

| p106〜107 | 横川吸虫(図、表も含む) | ||

| p110〜113 | ウエステルマン肺吸虫(図、表も含む) | ||

| p120〜121 | 住血吸虫(図、表も含む) | ||

| p128〜129 | 条虫類 総論・分類 (図も含む) | ||

| p130〜131 | 日本海裂頭条虫(図、表も含む) | ||

| p134〜135 | 無鈎条虫・有鈎条虫(図、表も含む) | ||

| p136〜139 | 単包条虫・多包条虫(図、表も含む) | ||

| p182〜195 | 知識のまとめと検査法 | ||

| 12月02日 | 途中結果 |

約80点分の採点が終わりました。現時点で60点以上は以下の通りです。 |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2241025 | 2241084 | 2241092 | 2241101 | 2241102 | 2241106 | 2241107 | 2241108 | |||

| 2241003 | 2241004 | 2241006 | 2241007 | 2241008 | 2241014 | 2241019 | 2241020 | 2241021 | ||

| 2241024 | 2241026 | 2241027 | 2241029 | 2241030 | 2241031 | 2241032 | 2241046 | 2241047 | ||

| 2241048 | 2241054 | 2241057 | 2241061 | 2241062 | 2241065 | 2241072 | 2241075 | 2241076 | ||

| 2241085 | 2241086 | 2241093 | 2241094 | 2241097 | 2241099 | 2241105 | 2141047 | 2141016 | ||

| 12月04日 | 課題告知2 50点以上60点未満: レポート課題(A)と口頭試問により合否を判定します。期限内に課題を提出し且つ口頭試問により理解が十分と判定されれば合格としますが、認められない場合は再試験により合否を判定します。本試験の問題は後日渡します。口頭試問は年明けを予定しています。課題提出の際、口頭試問も行うのでメール(kansen@)で提出日時のアポイントメントを取ってもらいます。期間内にアポイントメントが取れない場合は再試験を受けてもらいます。部活やバイトより優先してください。 50点未満:レポート課題(B)と再試験の両方で合否を判定します。但し、レポート課題が不十分と判定されれば再試験は受けられないものとします。レポート課題(B)は新しいノートを購入して、「医動物学」の指定範囲(別表)を図表も含め全て手書きで写してください。バラバラの紙は受け付けません。ワープロ書きも受け付けません。図は丁寧に、表は漏らすこと無く書き写してください。乱雑なものや省略があるものは不合格とします。課題提出期限(後日通知)は厳守です。期限に遅れると受け付けませんので早めに準備してください。例年、直前になって課題に取り組んで間に合わない人、乱雑で不合格になる人がいます。昨年度は1名いました。そのようなことがないように、本試験の結果が芳しくないと感じている人は今すぐとりかかってください。再試験では難度を上げるのでしっかり準備して臨んでください。尚、今年度これ以降の措置はありません。 過去に、わずかな差でレポート課題になって文句を言った学生がいましたが、本試験の採点はかなり甘くつけていますので、ギリギリで落ちたと思わないで、甘んじて受け入れてください。 |

|---|

| 12月04日 | 途中結果 |

約90点分の採点が終わりました。前回から新たに合格したのは以下の番号です。 |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2241002 | 2241015 | 2241034 | 2241037 | 2241043 | 2241044 | 2241045 | 2241051 | 2241060 | ||

| 2241064 | 2241073 | 2241074 | 2241080 | 2241081 | 2241087 | 2241100 | ||||

| 12月10日 | 寄生虫学本試験 採点 コメント |

本試験はかなりゆるく採点しました。もし、課題や再試験にまわった場合は、これほどのサービス点はもらえないと思って次回は正確に答えてください。また、本当にギリギリで合格点に達しなかった人がいます。悔しい気持ちは分かりますが、どこかで区切らなければならないことを理解してください。お手盛りで採点していますので、自分の点数を受け入れ、この際、自分の足りなかった部分をきちんと勉強し直してください。 問1 マラリアの問題は毎年出していますので、みなさんよく勉強できていると感じました。 (4)ギムザ染色液の適切なpHを問う問題です。「実習に準ず」ということで、実際に実習で用いたギムザ染色液のpHを答えてもらう問題ですので答えは7.2です。7.2が正解ですが、教科書にはpH7.2-7.4と記載されていて、これを解答した人が数名いました。今回は、これも正解とします。またその間の値を書いた人も正解としました。再試験に同じ問題が出たら、7.2と答えてください。 (5)定番の熱帯熱マラリア鑑別法。「1つの赤血球内に複数の輪状体が見られる」と答えて欲しいところ、端折って「複数の輪状体が見られる」とだけ答えた人がいました。毎年言っていますが、他のマラリアでも顕微鏡下で複数の輪状体は観察されます。大事なのは、それが1つの赤血球内に複数あることです。説明を端折らないように。本試験では部分点を与えましたが、再試験では不正解とします。「核が2つある」も△です。「1つの輪状体に核が2つある」で○。また、雌性生殖母体が半月型という解答もありましたが、特に雌に限ったことではありません。 (6)Parasitemiaの計算です。落ち着いて計算すれば解けるはず。ほとんどの人が解けていますが、単位がない人がちらほら。%まで記載して正解。 (7)重症熱帯熱マラリア患者に静注する抗マラリア薬を問う問題。正解はグルコン酸キニーネ(Quinimax)。塩酸キニーネは経口投与なのでX。キニーネだけもX。 (8)熱帯熱マラリアによる脳障害、腎障害の発症機序の説明ができていない学生がいます。感染赤血球の表面に接着性分子の発現が誘導され毛細血管を塞栓するということが書けていません。1点以下の部分点は、努力点(おまけ点)で、正解にはほど遠い。勉強して正しい答えを覚えてください。くれぐれも後輩に間違った答えを伝えないように! 【もう少し詳しく】感染赤血球にはknobと呼ばれる突起構造が多数できますが、knobにhistidine-rich protein(HRP1,2,3)やerythrocyte membrane protein(EMP1,2,3)などのマラリア原虫由来のタンパク質が存在します。それらにはknob構造の形成に関与するものや血管内皮細胞のタンパク質に接着するものが知られています。 (9)マラリア原虫の終宿主はヒトではなくハマダラカです。ハマダラ蚊と書かずにハマダラカと書いて欲しいです。 問3 (1)実習の問題。回虫卵約50μmを中心にそれより大きいものを大きめの卵(住血吸虫卵など)と言ったり、それより小さいものを小さめの卵(肝吸虫卵など)と言ったりします。実習でお話ししたと思いますが、、、。 (6)鉤虫の雄成虫を図示する問題はあまりできていませんでした。鉤虫は口の部分が鉤状(Hook)になっているのが特徴。また、雄成虫には特徴的な交接嚢があります。その他、食道や腸などの消化器系、精巣、貯精嚢、射精管などの生殖系、排泄腺、排泄橋、排泄孔などの排泄系などの一般的な器官がきちんと書けているか。ひも状の線虫のようなものだけ書いた人が目立ちました。中には完全に吸虫の絵を描いた人も、、。 問4 アニサキスの問題も実習で習ったことを聞いています。 (2)排泄腺を含む虫体前半部の横断面は実習でスケッチしたと思います。みなさんちゃんと描けていると思います。双葉状の側索、腹索、背索が描けているか、角皮、角皮下層の内側に多筋細胞型の筋層が描けているか、擬体腔の中に腸管が描けているか、排泄線も描けているか、などを採点しました。 (3)アニサキスの鑑別のポイントとなる体側の器官の生理的な役割を答えられなかった人が多くいました。もちろん、鑑別のポイントとなる体側の器官とは側索のことです。双葉状の側索はアニサキス幼虫を鑑別する決め手となります。側索の中には細管があり体腔液中の老廃物は細管を通って前方の排泄橋で合流し排泄孔から排泄されます。 問5 条虫の問題です。 (1)便中にみられた条虫の片節は、受胎体節(受胎節、受胎片節)です。成熟体節はまだ外に出てきません。 (2)円葉目の特徴として生殖腔(生殖孔、生殖口)が側面に開口していることが挙げられます。子宮孔と書いた人が多くいましたが、 円葉目の子宮孔は開いていないのが特徴です。 (5) 有鉤条虫の幼虫が腫瘤を形成し重症化する病気の名前は、人体有鉤嚢虫症です。有鉤嚢虫症や神経嚢虫症でも正解です。人体有鉤条虫症はX。その他にも珍解答が多数ありました。 (6) (7)は、腸管で成虫になる(軽症)場合と、人体有鉤嚢虫症になる(重症)場合を理解しているか尋ねる問題です。基本的に有鉤条虫はヒトが終宿主で、成虫はヒトの小腸に住み着きます。ブタなどが中間宿主になり、ヒトの排泄物に混ざった虫卵を摂食したブタの筋肉中で有鉤条虫は幼虫(有鉤嚢虫)として寄生します。ヒトは有鉤嚢虫が寄生した豚肉を摂食して感染します。嚢虫が経口感染するとヒトの小腸で成虫になります。ところが、ヒトでも虫卵が経口感染するとブタのように中間宿主として有鉤嚢虫を形成します。このとき、虫卵から六鉤幼虫が出てきて、これが腸粘膜に侵入して様々な組織(筋肉、眼球、脳など)で嚢虫を形成します。これが人体有鉤嚢虫症で、この小腸以外の組織に寄生した幼虫は成虫にはなれません。また、ヒトの小腸に寄生した有鉤条虫の成虫は受胎体節を形成します。通常、受胎体節は順次ちぎれて排泄されますが、これが排泄される前に消化されて、中の虫卵が遊離してしまうと、虫卵を飲み込んだ時と同じことが起こります。つまり、六鉤幼虫が孵化して腸粘膜に侵入します。これが自家感染です。有鉤嚢虫は 5~10mm の半透明の水疱様の嚢胞ですが、自家感染で数が増すと、空間占有性病変(SOL: Space Occupying Lesion) として圧迫症状をおこすことがあります。神経脳嚢虫症になると、死に至ることもありますので注意が必要です。従って、(6)は有鉤嚢虫が経口感染した場合で、(7)は虫卵が経口感染した場合と虫卵(受胎体節、六鉤幼虫)が自家感染した場合になります。感染経路だけ合っていても正解とはほど遠いのですが、今回は部分点をつけています。本来は条虫の発育期名と感染経路が両方合っていなければ加点しません。 (8) 有鉤条虫の頭節の構造を理解しているか問う問題です。顎嘴、小鉤、吸盤が描けているか。 顎嘴は顎(あご)+嘴(くちばし)ですが、額(ひたい)+嘴と書いた人が結構いました。小鉤を鉤とだけ書いた人、吸盤を吸着円盤(これはランブル鞭毛虫)と書いたい人もいました。正しく覚えましょう。その他にも、擬葉目の頭節を描いた人や片節を描いた人もいました。擬葉目の片節は全くかすっていませんが、今回だけ特別に部分点をつけています。 問7 (4) ソムタンで感染する吸虫。難しかったようですね。ソムタンは、神山先生の講義で説明しましたが、タイで食べられる青いパパイヤを使ったサラダです。これに塩漬け・醤油漬けのカニが入ったものがソムタム・プーというものですが、このカニが原因で肺吸虫症に感染した例が報告されています。 問8 (3) ウエステルマン肺吸虫の成虫はみなさんよく描けていました。 問9 (1) 感染症法で四類と五類に指定されている寄生虫症を覚えていない人が結構いました。医師は科学的な知識に加え、法令もきちんと覚えなくてはいけませんよ。また、寄生虫と寄生虫症の名前を正確に覚えましょう。 (3) イヌ鉤虫、イヌ糸状虫、顎口虫、マンソン孤虫に共通する疾患は、皮膚幼虫移行症または皮膚爬行症です。単に幼虫移行症だけでは不正解。この4つに特徴的なのは皮膚を幼虫が移動することです。今回だけ幼虫移行症でも特別に部分点をつけています。 問10(2)寄生虫の免疫回避機構を尋ねる問題ですが、ブルース・トリパノソーマ(Trypanosoma brucei)の免疫回避機構として細胞表面の変異性表面糖タンパク質 (variable surface glycoprotein; VSG) を変化させる抗原変異が挙げられます。またランブル鞭毛虫は変異表面タンパク質(variant-specific surface protein; VSP)を変化させ、マラリア原虫はスポロゾイト周囲(CS)タンパク質(circumsporozoite protein; CSP)を変化させます。マラリア原虫の解答をCSしか書かなかった人がいましたが、CSだけだとスポロゾイト周囲という意味なので不正解です。CSタンパク質で覚えましょう。 |

|---|

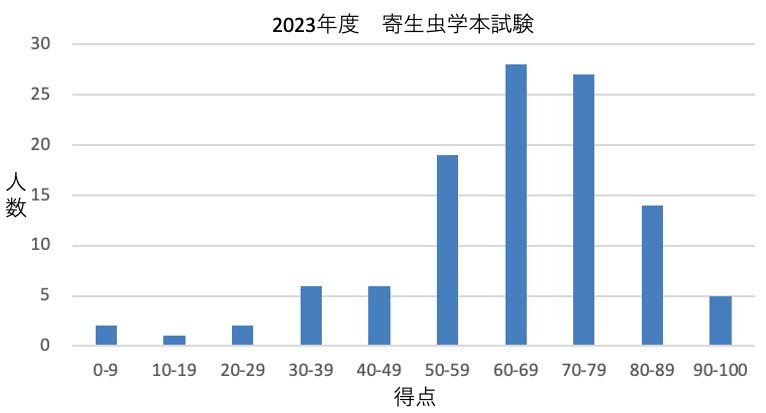

| 12月11日 | 採点結果 平均:63.7点 最高:98点 最低:2.5点 |

全ての採点が終わりました。前回から新たに合格したのは以下の番号です。 |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2241001 | 2241010 | 2241013 | 2241016 | 2241017 | 2241033 | 2241035 | 2241036 | 2241038 | ||

| 2241040 | 2241050 | 2241053 | 2241063 | 2241070 | ||||||

| 以下の学籍番号の学生は、寄生虫学本試験で合格点に満たなかった者です。本来再試験で判定するところ、条件を満たせば、レポート課題(A)と口頭試問により合否を判定します。期限内に課題を提出し且つ口頭試問により理解が十分と判定されれば合格としますが、認められない場合は再試験により合否を判定します。課題提出の際、口頭試問(約1時間)も行うので必ずメール(kansen@)で提出日時・口頭試問のアポイントメントを取ってください。口頭試問で不十分だと判定された場合、再試験で判定します。 | ||||||||||

| 2241011 | 2241012 | 2241018 | 2241022 | 2241023 | 2241041 | 2241052 | 2241055 | 2241059 | ||

| 2241066 | 2241068 | 2241078 | 2241082 | 2241090 | 2241104 | 2141015 | 2141021 | 2041027 | ||

| 以下の学籍番号の学生は、寄生虫学本試験で合格点に満たなかった者で、レポート課題(B)と再試験の両方で合否を判定します。但し、レポート課題が不十分と判定されれば再試験は受けられません。難度を上げるのでしっかり準備して臨んでください。尚、これ以降の措置はありません。 | ||||||||||

| 2241005 | 2241009 | 2241042 | 2241049 | 2241056 | 2241067 | 2241071 | 2241079 | 2241083 | ||

| 2241088 | 2241089 | 2241091 | 2241095 | 2241096 | 2241103 | 2141005 | 2141082 | |||

| 以下の学籍番号の学生は、寄生虫学本試験で合格点に満たなかった者です。出席数が満たないため再試験の受験資格はありません。よって不合格とします。 | ||||||||||

| 2241077 | ||||||||||

| レポート課題(A): 新しいノートを購入して、寄生虫学本試験の問題(図も含む)を手書きで写したうえ解答も書きなさい。特に記述の解答についてはよく調べて十分量の正確な解答を記載すること。正誤問題については、正しい項目を選ぶだけでなく、誤った記載の項目についてどの箇所が誤っているのかわかるように正解も記載しなさい。また、描画の問題については器官の名称等をよく調べて正確な解答を記載しなさい。不十分な場合、再試験で判定する。提出の際、口頭試問も行うので必ずメール(kansen@)で提出日時のアポイントメントを取ること。口頭試問で不十分だと判定された場合、再試験で判定する。 提出期間:令和5年12月20日(水)〜令和6年1月19日(金) (要アポイントメント) 提出先: 感染予防医学講座 126室 レポート課題(B): 新しいノートを購入して、指定教科書「医動物学」の指定範囲(別表)を図表も含め全て手書きで写しなさい。バラバラの紙は受け付けない。ワープロ書きは受け付けない。図は丁寧に、表は漏らすこと無く書き写すこと。乱雑なものや省略があるものは不合格とする。 提出期限:令和6年1月26日(金)12時(厳守) 提出先: 感染予防医学講座 126室 但し、令和6年1月12日(金)17時までに提出すれば、こちらでチェックして記入漏れ等がみつかった場合やり直しの機会を与えるが、それ以降の提出分は、不備があった場合レポート課題失格とする。早めに提出するように。 今から始めれば時間は十分にあります。提出直前にインフルエンザに感染したから間に合わなかったという言い訳は通用しません。 |

||||||||||

| 再試験: 日時:令和6年2月6日(火)13:00〜 場所:201講義室 |

||||||||||

| 12月12日 | 寄生虫学本試験 採点 コメント |

顎嘴? 額嘴? 問5 (8) 有鉤条虫の頭節の問題で、「顎嘴は顎(あご)+嘴(くちばし)ですが、額(ひたい)+嘴と書いた人が結構いました」というコメントを書いた翌日、一人の学生から教科書の有鉤条虫のページには額嘴と書いてあるとう指摘をいただきました。確認すると、確かに額嘴。その学生は、大変優秀で本人は合格していますが、「もし、額嘴と書いて減点されてギリギリ不合格の学生がいたら救ってあげて欲しい。」と訴える。「なんて寛大なんだ、一切衆生を済度する仏さまか」と感動しつつ、ちょっと調べてみました。その前のページの無鉤条虫の写真には「痕跡的な顎嘴」と書かれているけど本文には額嘴と書かれている。ひょっとして、無鉤条虫が顎嘴で有鉤条虫が額嘴なのか?それとも単なる誤植か?どっちなんだい?ということで、急いで長谷川英男先生に聞いてみました。答えは額嘴が正解で顎嘴は誤植だそうです。学生のみなさんには申し訳ありません。額嘴を覚えてください。今回、学生から指摘をもらって私自身正しい知識を得ることができました。ありがとうございます!ちなみに額嘴と書いたことでギリギリ不合格になった学生はいませんでした。 |

|---|

| 12月12日 | 採点結果 |

レポート課題(A): 提出期間の変更 令和6年1月16日(火)より学会参加のため不在となりますので以下の通り提出期間を変更します。 提出期間:令和5年12月20日(水)〜令和6年1月15日(月) (要アポイントメント) 提出先: 感染予防医学講座 126室 尚、アポイントメントは以下のカレンダーの空いている日時から選んでいただきます。また、急遽会議等が入ってスケジュールが変更になることがあります。その時は、再度日程調整をします。アポイントメントを取らない場合、レポート課題(B)および再試験にて合否を判定します。 |

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

10:00〜 |

11:00〜 | 13:00〜 | 14:00〜 | 15:00〜 | 16:00〜 | 17:00〜 | その他 | |||

| 12月20日 | 68 | 55 | X | X | X | X | X | |||

| 12月21日 | X | X | 11 | 2041027 | 82 | X | X | |||

| 12月22日 | X | X | X | X | X | X | X | |||

| 12月25日 | X | X | X | X | X | X | X | |||

| 12月26日 | X | 18 | X | 12 | X | X | X | |||

| 12月27日 | X | X | 52 | X | 2141021* | X | X | *15:30開始 | ||

| 12月28日 | X | X | X | X | X | X | X | |||

| 1月5日 | X | X | X | X | X | X | X | |||

| 1月9日 | X | X | 90 | 104 | 22 | 41 | X | |||

| 1月10日 | 2141015 | X | X | X | X | X | X | |||

| 1月11日 | X | X | X | X | X | X | X | |||

| 1月12日 | X | X | X | X | 59 | 66 | 78 | |||

| 1月15日 | X | X | X | X | X | X | 23 | |||

| 12月18日 | 寄生虫学本試験 |

|

|---|

| 12月29日 | 補講 |

Moodleで授業の動画を再配信しますので復習に活用してください。 「2023集中-他0 寄生虫学」の「冬休みの補講」から視聴してください。 再試験の日まで視聴可能です。再試験該当者だけでなく、もう一度おさらいしたい人も是非この機会に復習してください。 |

|---|

| 1月10日 | レポート課題A | レポート課題(A): |

|---|

| 1月22日 | 寄生虫学 |

以下の学籍番号の学生は、レポート課題(A)の提出および口頭試問の結果により合格と判定します。 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2241011 | 2241012 | 2241018 | 2241022 | 2241023 | 2241041 | 2241052 | 2241055 | 2241059 | ||

| 2241066 | 2241068 | 2241078 | 2241082 | 2241090 | 2241104 | 2041027 | ||||

| 以下の学籍番号の学生は、口頭試問で合格点に満たなかった者で、合否判定を保留とします。レポート課題(B)と再試験の両方で合否を判定します。但し、レポート課題が不十分と判定されれば再試験は受けられません。 | ||||||||||

| 2141015 | 2141021 | |||||||||

| 2月5日 | 寄生虫学 |

以下の学籍番号の学生は、レポート課題(B)が提出されたため再試験で合否判定します。 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2241049 | 2241056 | 2241067 | 2241079 | 2241088 | 2241089 | 2241091 | 2241096 | 2241103 | ||

| 2141021 | 2141082 | |||||||||

| 以下の学籍番号の学生は、レポート課題(B)が未提出あるいは不十分だったため再試験は受けられません。 | ||||||||||

| 2241005 | 2241009 | 2241042 | 2242071 | 2241083 | 2241095 | 2141005 | 2141015 | |||

| 2月19日 | 寄生虫学 |

以下の学籍番号の学生は、寄生虫学再試験の結果により合格と判定します。 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2241049 | 2241056 | 2241067 | 2241089 | 2241091 | 2241096 | 2241103 | 2141021 | |||

| 以下の学籍番号の学生は、寄生虫学再試験で合格点に満たなかった者で不合格と判定します。 | ||||||||||

| 2241079 | 2241088 | 2141082 | ||||||||