研究室配属 Research Training

◆2025年の研究室配属 |

|

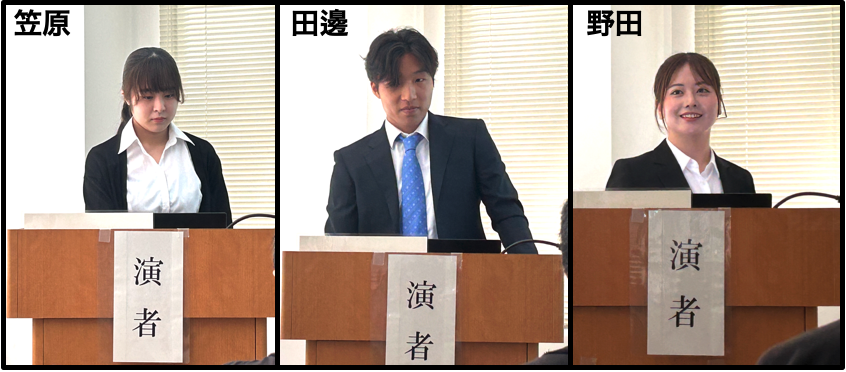

| NEWS! 2025年5月7日から始まる研究室配属に先駆けて、タイの協定校であるマハーサーラカーム大学獣医学部から短期留学生3名が4月18日に来日しました。5月7日には、マヒドン大学医学部より2名の留学生を迎えました。今年は笠原さん、野田さん、田邊くんが当講座に配属します。加えて、江口さん、吉良さん、松田くんがタイの協定校に短期留学します。さらに5月下旬には、タイの協定校であるチュラロンコン大学理学部から、3名の短期留学生を受け入れます。タイから来る留学生は、当講座の他に生化学・分子遺伝学講座、生理学講座およびグローカル感染症研究センターに配属する予定です。 |

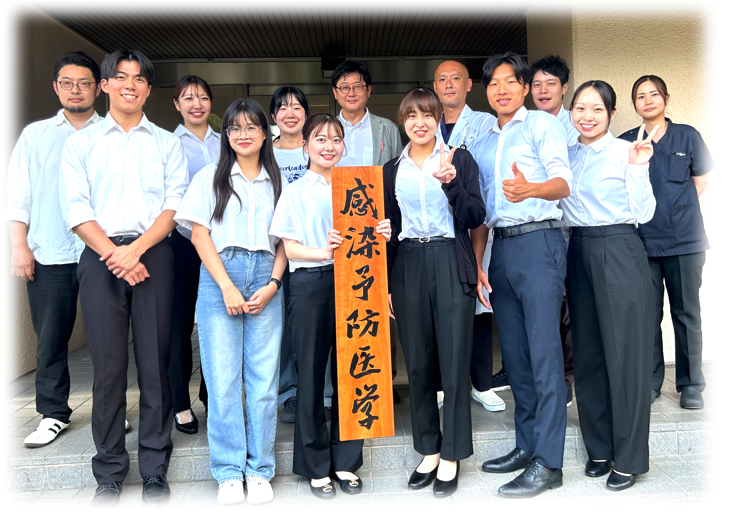

● マハーサーラカーム大学獣医学部の学生と本学学生との交流会(第1弾)を開催しました(4月18日) |

|

|

|

2025年4月18日、大分大学医学部にて、タイ・マハーサーラカーム大学獣医学部から来日したBillくん、Importさん、Kwandaoさんを迎え、医学科および先進医療科学科の学部学生・教職員との交流会を開催しました。交流会では、5月からタイの協定校に短期留学を予定している江口さん、吉良さん、松田くんが、留学に向けた意気込みを込めた自己紹介スライドを準備し、それぞれ英語でプレゼンテーションを行いました。また、昨年度にマヒドン大学へ研究室配属留学を経験した椎名優里さんも参加し、自身の体験と大分の魅力について紹介してくれました。会の冒頭では、医学部国際交流委員会委員長である花田礼子教授より温かいご挨拶をいただきました。会場にはおやつや軽食も用意され、和やかな雰囲気の中、学生・スタッフ全員が自己紹介を行い、活発な交流が行われました。異なる文化や専門分野を持つ学生たちが直接対話し、互いの理解を深める貴重な機会となりました。今後もこのような国際交流活動を継続し、学生の視野を広げる機会を提供してまいります。 Meet and Greet: with Veterinary Students from Mahasarakham University Held (April 18)On April 18, 2025, the Faculty of Medicine at Oita University hosted a cultural exchange event with three visiting students—Mr. Bill, Ms. Import, and Ms. Kwandao—from the Faculty of Veterinary Sciences, Mahasarakham University, Thailand.The event brought together undergraduate students from both the Faculty of Medicine and the Faculty of Advanced Medical Sciences, along with faculty and staff. As part of the program, Ms. Eguchi, Ms. Kira, and Mr. Matsuda, who will soon study abroad at partner schools in Thailand, each prepared and delivered a self-introduction presentation in English, sharing their academic interests and aspirations for their upcoming exchange.Ms. Yuri Shiina, who previously completed a short-term research program at Mahidol University through our lab placement program, also joined the session. She gave a warm presentation introducing Oita and reflecting on her experiences in Thailand.The event began with welcoming remarks from Professor Reiko Hanada, Chair of the International Exchange Committee, Faculty of Medicine. Participants enjoyed light refreshments in a relaxed atmosphere, and everyone—including both Japanese and Thai students—took turns introducing themselves.The exchange provided a valuable opportunity for cross-cultural communication and mutual understanding. We look forward to continuing such international exchange activities to broaden the global perspectives of our students. |

● 研究室配属学生および国際交流学生の歓迎会を開催しました(5月9日) |

|

|

2025年5月9日、感染予防医学講座では、新たに研究室に配属された学生および短期留学生の歓迎を兼ねた交流会を「餃子のかっちゃん」にて開催しました。 今回、感染予防医学講座に研究室配属となった田邊くんと笠原さん、タイ・マヒドン大学医学部へ短期留学予定の吉良さん、江口さん、チュラローンコーン大学理学部へ留学予定の松田くん、また、マヒドン大学より本学に短期留学中のAngieさんとNeufさん、さらにマハーサーラカーム大学獣医学部からの留学生であるBillくん、Importさん、Kwandaoさんを迎え、国際色豊かなメンバーが集まりました。花田俊勝教授をはじめ、感染予防医学講座のスタッフも参加し、にぎやかな雰囲気の中で交流を深めました。言語や文化を越えて活発な会話が交わされ、将来の国際共同研究や人的ネットワーク形成の第一歩となる、貴重な機会となりました。学生たちはそれぞれの研究や留学への意欲を語り、今後の活動への期待が高まる会となりました。今後も当講座では、教育・研究の国際化と、多様な背景を持つ学生同士の交流を積極的に推進します。 |

| ↑野田さんは、用事があって夜の懇親会は欠席。なので、お昼ご飯を一緒に食べました。 | |

Welcome Party for New Lab Students and International Exchange Participants in Research Training Program Held (May 9)May 9, 2025 — The Department of Infectious Disease Control hosted a welcome party for newly assigned lab students and international exchange participants at Gyoza no Kacchan. Joining the department this year are Ms. Noda, Mr. Tanabe and Ms. Kasahara, who have been newly assigned to our laboratory. In addition, Ms. Kira, Ms. Eguchi, and Mr. Matsuda will soon depart for a short-term research program at the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University and the Faculty of Science, Chulalongkorn University in Thailand.We also welcomed Ms. Angie and Ms. Neuf, who are currently visiting from Mahidol University, as well as Mr. Bill, Ms. Import, and Ms. Kwandao from the Faculty of Veterinary Sciences, Mahasarakham University. The gathering was attended by Professor Toshikatsu Hanada and faculty members from the Department of Infectious Disease Control. The event provided a valuable opportunity for students and staff from different backgrounds to engage in lively conversations and deepen their mutual understanding. Many students expressed their enthusiasm for upcoming research activities and international collaboration. It was a warm and memorable evening that strengthened the sense of community within our department. We look forward to further promoting global exchange and collaborative learning through similar events in the future. |

|

|

● タイからの留学生が医学部長を表敬訪問しました(5月12日) |

|

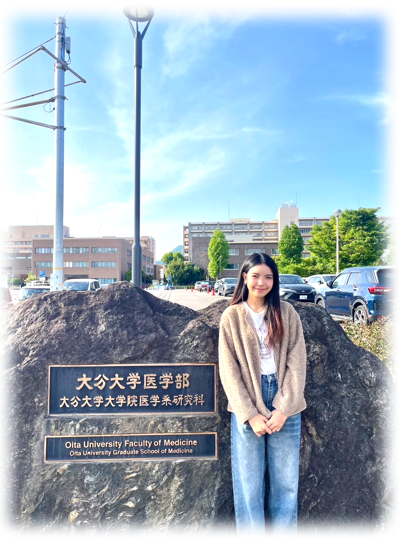

2025年5月12日、タイから来日中の留学生が大分大学医学部長を表敬訪問しました。 今回訪問したのは、マヒドン大学(Mahidol University)およびマハーサーラカーム大学(Mahasarakham University, MSU)から本学に短期留学中の学生たちです。訪問には、医学部国際交流委員会委員長である花田礼子教授も同席しました。表敬訪問の場では、医学部国際交流委員会からの奨励金が、猪股雅史学部長より一人ひとりに手渡されました。学生たちは、留学中の目標や関心を語り、学部長からは温かい激励の言葉が贈られました。歓談は終始和やかな雰囲気で行われ、異文化理解や学術交流の大切さについて意見を交わす貴重な機会となりました。短期留学を通じて、学生たちが得る経験が将来の国際的なキャリアの礎となることが期待されます。今後も本学医学部では、国際交流を推進し、世界とつながる教育・研究環境の充実に努めていきます。 |

Thai Exchange Students Pay Courtesy Visit to the Dean of the Faculty of Medicine (May 12)On May 12, 2025, Thai exchange students currently studying at Oita University paid a courtesy visit to the Dean of the Faculty of Medicine. The visiting students are from Mahidol University and Mahasarakham University (MSU), both of which are partner institutions in Thailand. They were accompanied by Professor Reiko Hanada, Chair of the International Exchange Committee of the Faculty of Medicine. During the visit, the Dean, Professor Masafumi Inomata, personally presented each student with an incentive scholarship, awarded by the International Exchange Committee in recognition of their participation in the short-term exchange program. The students shared their goals and interests related to their stay in Japan, and the Dean offered words of encouragement and support. The meeting was held in a warm and friendly atmosphere, fostering open dialogue on cultural exchange and international academic collaboration. It was a valuable opportunity for mutual understanding and connection across borders. Oita University Faculty of Medicine remains committed to promoting global engagement and expanding educational and research opportunities through ongoing international exchange initiatives. |

● タイからの留学生がアニマルサージカルラボ「SOLINE」を見学しました(5月13日) |

|

|

2025年5月13日、タイから来日中の留学生(マヒドン大学、マハーサーラカーム大学、タマサート大学)が、大分大学のアニマルサージカルラボ「SOLINE(ソーリン)」を見学しました。 SOLINEは、動物実験施設内に整備された高度な外科手術トレーニング施設であり、その名称は戦国時代の豊後(現在の大分県)で活躍したキリシタン大名・**大友宗麟(おおとも そうりん)**に由来しています。同時に、「Surgical Operation Laboratory for Innovation and Education(イノベーションと教育のための外科手術のラボ)」の頭文字をとって命名されたもので、大分大学の教育と先端的研究の精神を象徴する施設です。 SOLINEでは、中型動物を用いた外科手技のトレーニングや、医療機器の開発・評価などが行われており、本学は国の指定特区「東九州メディカルバレー」において、医療デバイスの研究開発を担う重要な拠点の一つとなっています。 見学に訪れた留学生たちは、施設の高度な設備やトレーニング環境に強い関心を示し、日本の医療教育・技術革新への理解を深めていました。このような国際的な学術交流が、将来の医療の発展につながることが期待さレます。 |

|

|

Thai Exchange Students Visit SOLINE Surgical Laboratory (May 13)On May 13, 2025, exchange students from Mahidol University, Mahasarakham University, and Thammasat University in Thailand visited the SOLINE surgical training facility at Oita University. SOLINE is an Animal Surgical Laboratory located within the Experimental Animal Center of the university. The name honors Otomo Sorin, a Christian feudal lord who ruled Bungo (modern-day Oita) during Japan’s Sengoku period. At the same time, it stands for Surgical Operation Laboratory for Innovation and Education, reflecting the facility’s mission to promote both advanced surgical training and cutting-edge medical innovation. Oita University plays a vital role in the Higashi Kyushu Medical Valley, a national strategic zone focused on medical device development. At SOLINE, surgical techniques are practiced using medium-sized animals, and the facility also serves as a hub for the research and development of new medical technologies. The visiting students showed great interest in the sophisticated environment and facilities, gaining insight into Japan’s commitment to medical education and technological innovation. Their visit fostered international exchange and deepened mutual understanding in the field of advanced medical science. We look forward to further collaboration and inspiration through facilities like SOLINE, where the future of surgical innovation continues to grow. |

|

|

||

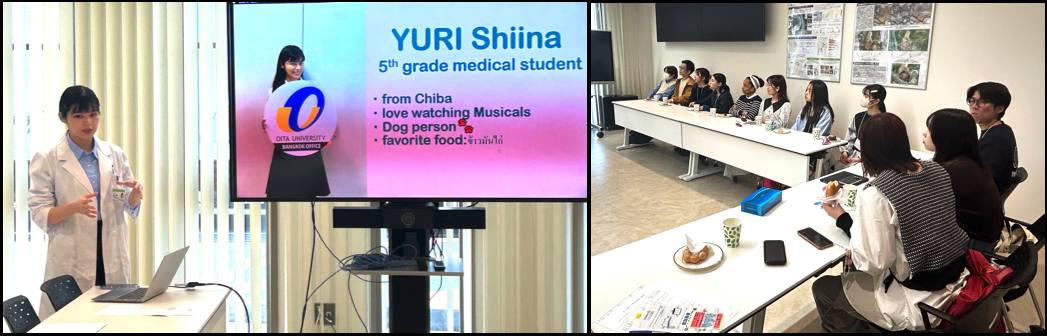

● 5月13日:タイ協定校の学生と本学学生との交流会(第2弾)を開催しました 今回の交流会には、マヒドン大学医学部から Natwadi Karnjana-o-past さん(Neufさん)、Ornjira Tongprasertさん(Angieさん)、タマサート大学からは Yada Piyawatkulさん、Delina Fathiさん、Panisara Jintanamaneeratさん、Ong Dokrakklangさん、Muthita Phuirotさん、Thayada Rungtipcharoenさんが参加しました。さらに、前回の交流会に参加したマハーサーラカーム大学からの学生も引き続き参加し、再会を喜び合う様子が見られました。本学からは、今週からマヒドン大学およびチュラロンコーン大学に短期留学する予定の江口さん、吉良さん、松田くん(医学科4年)、さらに、昨年マヒドン大学に留学した椎名さん、医学科2年の前田さん、田中さん、先進医療科学科の2年生も参加しました。会の中では、Neufさん、Angieさん、江口さん、吉良さん、松田くん、椎名さんがスライドを使って英語で自己紹介を行いました。それぞれの背景や興味、将来の夢について紹介され、和やかで活発な雰囲気の中、相互理解が深まりました。国を越えて学生同士が交流するこのような機会は、視野を広げ、将来の国際的な医療人材育成にもつながる貴重なものです。今後もこのような交流の場を積極的に設けていきます。 |

Second Exchange Event Held with Thai Partner Universities (May 13)On May 13, 2025, Oita University hosted the second exchange event between Thai exchange students from partner universities and our students from the Faculty of Medicine. Participants included Natwadi Karnjana-o-past (Neuf) and Ornjira Tongprasert (Angie) from the Faculty of Medicine, Mahidol University, as well as Yada Piyawatkul, Delina Fathi, Panisara Jintanamaneerat, Ong Dokrakklang, Muthita Phuirot, and Thayada Rungtipcharoen from Thammasat University.In addition, students from Mahasarakham University (MSU) who joined the previous event also participated again, enjoying warm reunions with fellow attendees.From Oita University, Kayoko Eguchi, Hikaru Kira, and Kenta Matsuda(Medical students) who will be going on a short-term exchange program to Mahidol University and Chulalongkorn University later this week, took part in the event. Yuri Shiina, who studied abroad at Mahidol University last year, and Yui Maeda, Yuzuko Tanaka and students from the Advanced Medical Sciences Course, also joined the session.Neuf, Angie, Kayoko, Hikaru, Kenta, and Yuri each gave self-introduction presentations using slides, sharing their academic backgrounds, interests, and aspirations. The event was held in a warm and friendly atmosphere, providing all participants with meaningful opportunities to deepen mutual understanding.International exchange activities like this broaden students’ global perspectives and foster connections that contribute to the future of medical education and research. We look forward to continuing to support such valuable initiatives. |

|

|

||

|

||

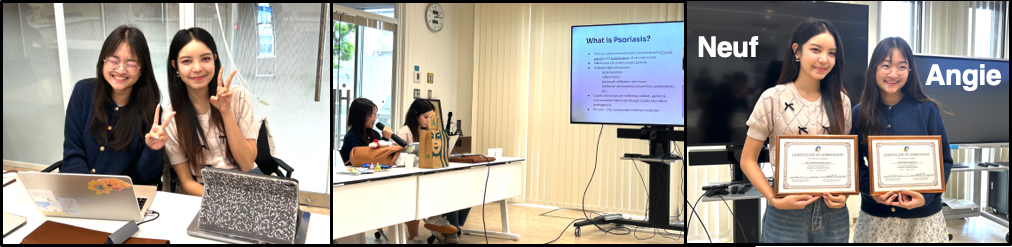

● MSUの学生が研究室配属の最終日を迎え、研究発表と修了証の授与を行いました(5月19日) |

|

|

2025年4月18日から約1か月間、本学に滞在し研究室配属に参加していたマハーサーラカーム大学(MSU)獣医学部の学生が、5月19日に最終日を迎えました。この日は、花田俊勝教授の研究室、花田礼子教授の研究室、そして小林隆志教授の研究室の教職員・学生が集まり、最終セミナーを開催しました。MSUからの留学生であるBillくん、Importさん、Kwandaoさんは、それぞれの研究室で行った研究成果を英語で発表しました。各自が短期間で学んだ知識や技術をもとに、自分の言葉で丁寧に発表する姿が印象的でした。セミナーの最後には、各研究室の教授より修了証が一人ひとりに手渡され、参加者から温かい拍手が送られました。今回の研究室配属は、MSUの学生にとって実験技術や研究の考え方を学ぶ貴重な機会となっただけでなく、本学の学生・教職員にとっても、異なる文化や学びの姿勢に触れる良い機会となりました。今後の彼らのさらなる活躍を心より応援しています。 |

Final Day of MSU Students’ Research Training Program – Research Presentations and Certificate Ceremony (May 19)On May 19, 2025, three students from the Faculty of Veterinary Sciences, Mahasarakham University (MSU), who had been participating in a laboratory assignment program at Oita University since April 18, completed their final day. A final seminar was held with the participation of faculty and students from the laboratories of Professor Toshikatsu Hanada, Professor Reiko Hanada, and Professor Takashi Kobayashi.MSU students Bill, Import, and Kwandao each gave presentations in English summarizing the research they conducted in their respective laboratories. Despite the short duration of their stay, all three students delivered clear and thoughtful presentations, showcasing what they had learned during their time at Oita University.At the end of the seminar, each student received a Certificate of Completion presented by their supervising professor, and the room was filled with warm applause.This lab placement program provided MSU students with valuable hands-on experience in research and experimentation, while also offering Oita University students and staff a meaningful opportunity to engage in cultural and academic exchange. We look forward to seeing these students thrive in their future academic and professional endeavors. |

● マヒドン大学医学部の学生が高度救命救急センターを見学しました(5月21日) |

|

| 2025年5月21日、マヒドン大学医学部から来日中の学生が、本学の高度救命救急センターを見学しました。今回の見学は、安部教授のご厚意により実現し、梶原先生が各施設を丁寧にご案内・ご説明くださいました。 見学では、まずICU(集中治療室)の設備や機能について説明を受け、続いて救急車の構造や装備についても詳しく紹介していただきました。さらに、ドクターヘリ(医療用ヘリコプター)の見学では、実際にヘリコプターのコックピットに乗せていただくという貴重な体験もありました。 また、日本ではドクターヘリが全47都道府県に導入されており、大分県内のほぼ全域を約20分でカバー可能であることなど、実際の運用体制についても詳しくご説明いただきました。 学生たちは、日本の高度な救急医療体制とその運用の現場に大きな関心を示し、多くの質問が飛び交うなど、非常に充実した見学となりました。今回の経験は、国際的な視野で医療を学ぶうえで大変貴重な機会となりました。 安部教授、梶原先生をはじめ、ご協力いただいたすべての関係者の皆様に心より感謝申し上げます。 |

|

Mahidol University Medical Students Visit the Advanced Emergency and Critical Care Center (May 21)On May 21, 2025, medical students from Mahidol University Faculty of Medicine visited the Advanced Emergency and Critical Care Center at Oita University. This visit was made possible through the generous support of Professor Abe, and the students were guided and given detailed explanations by Dr. Kajiwara throughout the tour. During the visit, the students were introduced to the facilities and functions of the Intensive Care Unit (ICU), followed by an explanation of the structure and equipment of Japanese ambulances. They also had the rare opportunity to tour the Doctor-Heli (emergency medical helicopter) and were even allowed to sit in the cockpit, which was a special and exciting experience. The students learned that Doctor-Helis are deployed in all 47 prefectures in Japan, and that in Oita Prefecture, the helicopter system can cover nearly the entire region within 20 minutes. Dr. Kajiwara provided valuable insights into Japan’s emergency response system and its role in regional healthcare delivery.The visiting students showed great interest in Japan’s advanced emergency medical system and engaged actively with many questions. This visit proved to be a highly educational and inspiring experience, deepening their understanding of global emergency medicine practices.We would like to extend our sincere gratitude to Professor Abe, Dr. Kajiwara, and all staff involved for their kind cooperation and warm hospitality. |

● チュラーロンコーン大学からの留学生が研究室配属に参加しました(6月2日) |

|

|

6月2日より、タイ・チュラーロンコーン大学理学部から3名の留学生が本学の研究室配属プログラムに参加しました。 Salinthip Kengtrongさん(Phatさん)、Taniya Vitavaskarnvejさん(Fernさん)、Chaivis Khonkaenくん(Birdくん)の3名は、それぞれ小林隆志研究室、花田礼子研究室、三室仁美研究室に配属となります。今後の研究活動を通して、日本の医学・生命科学研究に触れ、貴重な経験を積むことが期待されます。 この日は、マヒドン大学医学部から来日していたAngieさん(Ornjira Tongprasertさん)とNeufさん(Natwadi Karnjana-o-pastさん)の最終日となり、彼女たちの研究成果発表会が開催されました。新しく配属されたチュラーロンコーン大学の学生たちもこの発表会に参加し、先輩留学生の成果を共有する機会となりました。今後の交流と研究活動の発展が期待されます。 |

Three Students from Chulalongkorn University Joined Our Research Lab Program (June 2)On June 2, three students from the Faculty of Science at Chulalongkorn University in Thailand began their participation in the research laboratory placement program at our university. Ms. Salinthip Kengtrong (Phat), Ms. Taniya Vitavaskarnvej (Fern), and Mr. Chaivis Khonkaen (Bird) have been assigned to the laboratories of Professor Takashi Kobayashi, Professor Reiko Hanada, and Professor Hitomi Mimuro, respectively. Through this program, they are expected to gain valuable hands-on research experience in the fields of medical and life sciences in Japan.On the same day, a research presentation was held to mark the final day of two exchange students from Mahidol University’s Faculty of Medicine: Ms. Ornjira Tongprasert (Angie) and Ms. Natwadi Karnjana-o-past (Neuf). The newly arrived students from Chulalongkorn University attended the session, providing a meaningful opportunity to learn from their peers’ research experiences. We look forward to continued academic exchange and collaborative growth through these programs. |

|

● マヒドン大学医学部からの留学生2名が最終成果発表を行いました(6月2日) |

| 6月2日、マヒドン大学医学部からの留学生、Ornjira Tongprasertさん(Angieさん)とNatwadi Karnjana-o-pastさん(Neufさん)の最終日となる成果発表会が開催されました。5月から約1ヶ月間にわたり、本学の研究室に配属され、それぞれのテーマに取り組んできた研究成果を堂々と発表しました。 当日は、指導教員や各研究室のメンバーに加えて、同日から研究室配属を開始したチュラローンコーン大学理学部の留学生3名も参加し、にぎやかな国際交流の場となりました。AngieさんとNeufさんの発表後には、活発な質疑応答が行われ、学生同士や教員との意見交換も盛んに行われました。 発表後には、指導教員からプログラム修了証が手渡され、さらに研究室メンバーからの心のこもったメッセージが添えられたうちわが贈られました。AngieさんとNeufさんは、日本での研究活動や文化体験に大変満足され、感謝の気持ちを述べながら帰国の準備を進めています。彼女たちの今後のさらなる活躍を心より応援しています。 |

Final Research Presentations by Exchange Students from Mahidol University (June 2)On June 2, a final research presentation session was held for two exchange students from the Faculty of Medicine, Mahidol University — Ms. Ornjira Tongprasert (Angie) and Ms. Natwadi Karnjana-o-past (Neuf). Over the past month since early May, they had been engaged in research projects at our university’s laboratories, and this event marked the culmination of their efforts. The session was attended by their supervising professors, lab members, and three new students from the Faculty of Science at Chulalongkorn University who had just started their lab placements on the same day. The lively and interactive atmosphere fostered active discussions and meaningful exchange between students and faculty. Following their presentations, Angie and Neuf received certificates of completion from their respective professors. They were also presented with traditional Japanese uchiwa fans, each carrying heartfelt farewell messages from their lab colleagues. Both students expressed deep appreciation for the academic and cultural experiences they had during their stay in Oita, and are now preparing to return to Thailand. We wish Angie and Neuf all the best in their future endeavors and hope to see them again someday. |

|

● チュラローンコーン大学からの留学生が医学部長を表敬訪問しました(6月11日) |

|

| 6月11日、本学で研究室配属プログラムに参加中のチュラローンコーン大学理学部からの留学生3名(Salinthip Kengtrongさん〈Phatさん〉、Taniya Vitavaskarnvejさん〈Fernさん〉、Chaivis Khonkaenくん〈Birdくん〉)が、猪股雅史医学部長を表敬訪問しました。 表敬訪問では、医学部国際交流委員会からの奨励金が猪股学部長よりそれぞれの留学生に手渡されました。学生たちは、自身の研究テーマに加えて、大分県で訪れてみたい場所について学部長と和やかに語り合いました。 この訪問には、留学生の受け入れ指導教員である小林隆志教授(感染予防医学講座)、三室仁美先生(グローカル感染症研究センター)、および内田智久先生(大分大学バンコクオフィス)も同席し、学術交流と文化交流の両面で実りある時間となりました。 | |

Exchange Students from Chulalongkorn University Paid a Courtesy Visit to the Dean of the Faculty of Medicine (June 11)On June 11, three exchange students from the Faculty of Science, Chulalongkorn University ― Ms. Salinthip Kengtrong (Phat), Ms. Taniya Vitavaskarnvej (Fern), and Mr. Chaivis Khonkaen (Bird) ― paid a courtesy visit to Professor Masafumi Inomata, Dean of the Faculty of Medicine at Oita University. During the visit, each student received an encouragement scholarship from the Faculty of Medicine International Exchange Committee, which was personally handed to them by Dean Inomata. In addition to discussing their research topics, the students also shared with the dean the places in Oita they hoped to visit during their stay. The visit was also attended by their supervising faculty members: Professor Takashi Kobayashi (Department of Infectious Disease Control), Dr. Hitomi Mimuro (Research Center for Global and Local Infectious Diseases), and Dr. Tomohisa Uchida (Oita University Bangkok Office). It was a valuable opportunity to deepen both academic and cultural connections. |

|

● タイ協定校の学生と本学学生との交流会(第3弾)を開催しました(6月20日) |

|

| 6月20日、本学に滞在中のタイ・チュラーロンコーン大学理学部のPhatさん、Fernさん、Birdくんが、パワーポイントを用いて自己紹介を行いました。また、マヒドン大学シリラート病院への交換留学を終えた医学科4年の江口さん、吉良さんが、留学中の研究成果を発表しました。 スナックを囲みながらの和やかな雰囲気の中で、本学学生とタイ協定校の学生たちとの活発な意見交換や国際交流が行われ、有意義なひとときとなりました。 | |

International Exchange Meeting with Students from Thai Partner Universities (Part 3) (June 20)On June 20, three students from the Faculty of Science, Chulalongkorn University—Phat, Fern, and Bird—gave self-introductions using PowerPoint presentations. In addition, Kayoko Eguchi and Hikaru Kira, fourth-year medical students who recently returned from a research exchange at Siriraj Hospital, Mahidol University, shared the outcomes of their projects. The event was held in a relaxed atmosphere with light snacks, fostering active discussions and friendly interactions between students from Oita University and partner institutions in Thailand. |

|

● 大分大学とタイ協定校の学生たちが国境を越えて交流を深めています(6月) |

|

| 大分大学では、タイの協定校との学生交流が活発に行われています。2025年度は、多くの学生が相互に行き来し、学びだけでなく文化交流や友情を深めています。 6月には、タイ・マヒドン大学およびチュラローンコーン大学への短期留学中の大分大学医学科の学生たちが、先に大分大学での研究室配属を終えて帰国したマヒドン大学の学生たちと再会し、パタヤを訪れました。異なる文化圏で再び顔を合わせた学生たちは、研究室や大学の枠を超えて、互いの国での経験を語り合い、友情を深めました。 一方、大分では、現在来日中のチュラローンコーン大学からの留学生が、大分大学の学生たちとともに城島高原パーク(遊園地)を訪れ、楽しいひとときを過ごしました。言葉の壁を越えて笑顔が交わされ、研究以外の場でも親交が深まっています。 このような学生間の国際交流は、将来の国際的な連携の土台となるとともに、互いの文化や価値観を理解する貴重な機会となっています。 | |

Oita University and Partner Universities in Thailand Continue to Build Strong Student Connections Across Borders |

|

● 研究室配属発表会を開催しました(7月17日) |

|

| 7月17日(木)に、医学科4年生の研究室配属発表会が行われました。当講座に配属された6名の学生が、それぞれの研究成果をオーラルプレゼンテーションで発表しました。 午前には、国内で研究活動を行った笠原さん、田邊くん、野田さんが発表し、午後には、マヒドン大学およびチュラローンコーン大学へ留学した江口さん、吉良さん、松田くんが発表しました。どの発表も事前の練習の成果が感じられ、堂々とした態度で発表に臨み、質疑応答にも的確に対応していました。 発表会後には、全員で記念写真を撮影し、夜にはささやかな打ち上げを行いました。学生たちはこれまでの研究活動を振り返り、それぞれの学びや成長を語ってくれました。 今後のさらなる活躍が楽しみです! | |

Research Presentation Day for Lab Placement Students (July 17)On Thursday, July 17, we held a research presentation event for 4th-year medical students assigned to our lab. All six students gave oral presentations summarizing their research activities. In the morning session, Ms. Kasahara, Mr. Tanabe, and Ms. Noda—who conducted research in DIDC—gave their presentations. In the afternoon, Ms. Eguchi, Ms. Kira, and Mr. Matsuda, who studied abroad at Mahidol University and Chulalongkorn University in Thailand, presented their research findings. Each student spoke confidently, reflecting the effort they put into preparation, and responded thoughtfully during the Q&A sessions. After the presentations, everyone gathered for a group photo, followed by a celebratory dinner in the evening. Students shared their reflections on the research placement, expressing how much they had learned and grown through the program. We look forward to seeing how these talented students continue to develop! |

|

|

|

|

|

|

|

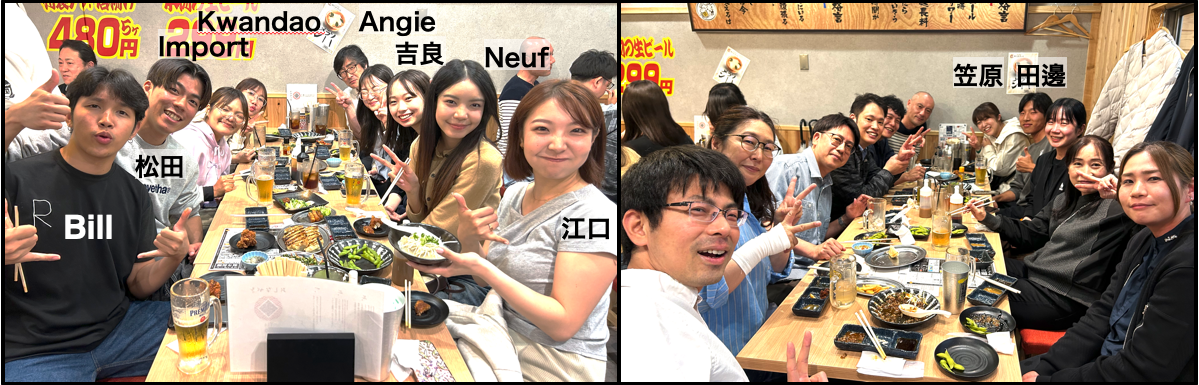

● 研究室配属の打ち上げをしました(7月17日) |

||

|

||

| 3ヶ月間の研究室配属おつかれさま。研究室配属発表会の終了後、ささやかな打ち上げを行いました。 学生たちは緊張から解放され、互いの健闘をたたえ合いながら楽しいひとときを過ごしました。 Lab Assignment Wrap-up Gathering (July 17) Following the research presentations, we held a small wrap-up gathering. The students enjoyed a relaxing time together, celebrating each other’s efforts and achievements. |

||

|

|

|

● チュラーロンコーン大学の学生が研究室配属の最終日を迎え、研究発表と修了証の授与を行いました(7月25日) |

| 7月25日、チュラーロンコーン大学理学部からの留学生3名(Phatさん、Birdくん、Fernさん)が、約2か月間の研究活動の成果を発表しました。花田礼子先生、三室仁美先生をはじめ、各講座の教職員・学生が発表を見守りました。発表後はスナックを囲んで和やかな交流が行われ、受け入れ講座の教授からは修了証が授与されました。また、各講座からの寄せ書きが書かれたうちわも記念として贈られました。 |

|

| July 25: Final Research Presentations by Exchange Students from Chulalongkorn University On July 25, three exchange students from the Faculty of Science, Chulalongkorn University — Phat, Bird, and Fern — delivered their final research presentations after approximately two months of study and training. The session was attended by Professor Reiko Hanada, Professor Hitomi Mimuro, and members of their respective laboratories. Following the presentations, participants enjoyed light refreshments in a relaxed and friendly atmosphere. Certificates of completion were presented by the professors from each host laboratory, and each student was also given a commemorative fan decorated with handwritten messages from lab members. |

|

|