研究活動 Projects

1.東温スタディ

東温スタディは、斉藤教授らが愛媛大学在籍中に愛媛県東温市において開始した研究です。糖尿病やメタボリックシンドロームの機序を解明するため、様々な生活習慣や動脈硬化性疾患関連マーカーを測定し、疫学的なアプローチから日本人の新しい危険因子を探求しています。

現在は、愛媛大学医学部糖尿病内科・愛媛大学農学部を中心に、順天堂大学等から研究者が集い、本研究が継続され、日本を代表する研究へと発展しています。大分大学医学部公衆衛生・疫学講座も本研究に参加して参ります。

詳しくは、以下のホームページをご参照ください。

https://www.toon-study.jp/

本研究は,大分大学医学部倫理委員会において外部委員も交えて厳正に審査され承認され,大分大学医学部長の許可を得ています(2024年6月27日変更承認:承認番号1606)。

<<オプトアウト:研究の概要>>

現在、本学で分析しているテーマを紹介します。

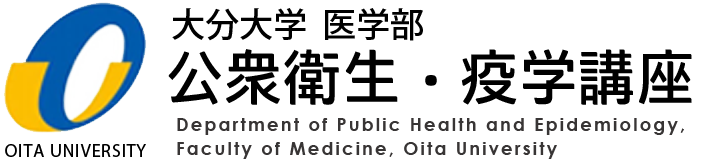

■ 自律神経系機能は社会経済的要因(SES)と糖尿病発症との関連をリンクするのか?

自律神経系機能は、心拍のRR間隔の変動を用いて評価できます。RR間隔は絶えず揺らいでおり、その揺らぎをスペクトラム解析することで周波数成分を取り出すことができるのです。そこで、東温スタディでは、示指を用いた5分間の脈拍の測定を行い、脈拍(心拍)変動の指標を解析し、様々な観点から分析をしてきました。安静時の場合、脈拍はほぼ心拍に一致することから、より簡便な心拍変動の代替指標としての活用が期待されます。

これまで、2000人近くの受診者を対象に、心拍変動がインスリン抵抗性やインスリン感受性、高感度CRP、メタボリックシンドローム、早朝家庭血圧と関連していることを報告してきました。特に、副交感神経系機能の活動の低下との関連が示唆され、自律神経系機能の低下が高血圧や糖尿病、ひいては動脈硬化性疾患の発症に関与している可能性が見えてきました。

近年、社会疫学の領域においてSESと疾病発症との関連が注目されています。「健康格差」と呼ばれるSESが糖尿病や肥満、循環器疾患の発症リスクを上昇することが報告されていますが、その機序はよくわかっていません。そこで、自律神経系機能がSESとどの程度関連しているのか、疫学的なアプローチから分析を行っています。

東温スタディは、他にも生活習慣病に関する様々な研究テーマで分析を行うことが可能です。最近では、軽度認知機能障害(MCI)やフレイルの評価指標を用いて研究が進んでいます。

2.愛媛県大洲市における循環器疾患予防対策推進のためのコホート研究

■ 大洲コホートⅠ・大洲コホートⅡ

本研究は,1996~1998年度のベースライン調査からなる大洲コホートⅠ(5161人)と2009~2011年度のベースライン調査から なる大洲コホートⅡ(3600人)から構成されています。脳卒中と心筋梗塞といった循環器疾患発症をアウトカムとするコホート研究であり,疫学的な危険因子の評価を行うことにより疾患の予防を図ることを目的とします。

ベースラインデータには生活習慣アンケートおよび保健・福祉・医療事業等資料を,追跡期間中のアウトカムには死亡,循環器疾患発症の有無を用いて検討を行い,社会環境因子(生活習慣及び健康状態)がその後の疾病の発症および寿命等に与える影響とその寄与割合を明らかにします。

本研究は,大分大学医学部倫理委員会において外部委員も交えて厳正に審査され承認され,大分大学医学部長の許可を得ています(2024年6月27日変更承認:承認番号1591)。

<<オプトアウト:研究の概要>>

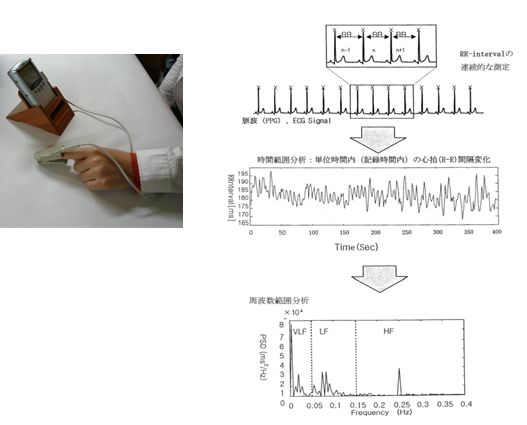

■ メタボリックシンドロームと脳卒中罹患

斉藤教授が愛媛大学在籍中,大洲コホートⅠのデータを用いてメタボリックシンドロームの脳卒中罹患に及ぼす影響について報告しました(日本公衆衛生雑誌 54:677-683, 2007)。2008年度から開始された特定健診・特定保健指導が脳卒中予防に対して効果があるのかどうか,コホート研究を用いて検証したデータです。

スライド1に結果を示していますが,基準(ウエスト正常かつリスクなし)に比べてウエスト周囲長高値かつリスク2個以上(図の赤塗で示された群,いわゆるメタボ)のハザード比と集団寄与割合はそれほど大きくありませんでした。一方,ウエスト周囲長が正常で,かつリスク1個を有する群の集団寄与割合が最も大きく,ウエスト周囲長が正常な場合に保健指導から見逃される恐れがあることを指摘しました。

現在,非肥満者においても指導の重要性があることは特定健診マニュアルの改訂にともない留意事項の中で述べられていますが,制度が始まる前の比較的早期に本コホートはその注意喚起を行うことができました。

<スライド 1>

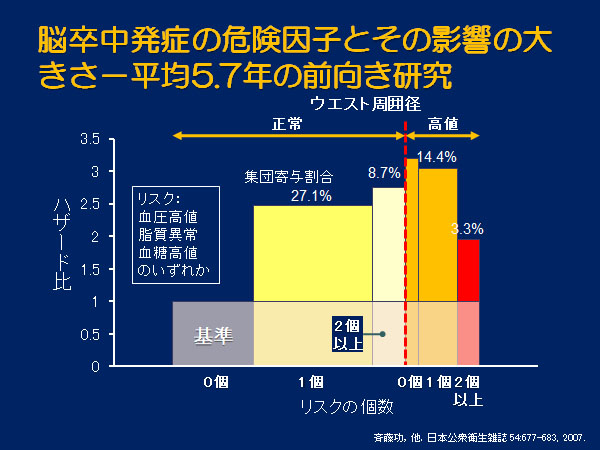

この研究は、同一集団の追跡期間を18.6年間まで延長し、新たな分析を行っています。その結果、ほぼ同様の知見が得られ、ウエスト周囲長が正常、かつリスク1個を有する群のPAF(18.9%)が最も大きく、脳卒中予防のターゲットはここに絞るべきであるというエビデンスが得られています。

<スライド 2>

3.社会心理学的要因と循環器疾患発症に関する疫学研究:大洲コホートⅢ

■ 社会心理学的ストレスに焦点を当てた研究

本研究は、2024年度から愛媛県大洲市において、社会心理学的要因を把握し、さらにその指標となるバイオマーカーの測定と合わせ、循環器疾患発症に関するコホート研究を新たに実施します。社会心理学的要因から循環器疾患発症につながる新たなエビデンスの創出を目指すことを目的とします。

ベースラインデータにはJPHC-NEXT研究で用いられた10年後アンケート、フレイル・サルコペニア項目測定・問診の結果を、研究参加者の同意に基づき収集します。また、大洲市が保健事業で実施した特定健診と尿中ナトリウム・カリウム比情報を収集します。さらに、検査会場において自律神経系機能検査、血管年齢測定、軽度認知障害検査、咀嚼能力検査(唾液収集を含む)を行います。追跡期間中のアウトカムには死亡,循環器疾患発症の有無を用いて検討を行い,社会環境因子(生活習慣及び健康状態)がその後の疾病の発症および寿命等に与える影響とその寄与割合を明らかにします。

本研究は,大分大学医学部倫理委員会において外部委員も交えて厳正に審査され承認され,大分大学医学部長の許可を得ています(2024年7月24日新規承認:承認番号2872-D33)。

<<オプトアウト:研究の概要>>

<実施会場風景>

4.大規模分子疫学コホート研究(次世代多目的コホート研究:JPHC-NEXT)における愛媛県内コホートの構築

国立がん研究センター(主任研究者:澤田典絵)が実施している次世代多目的コホート研究(JPHC-NEXT)の愛媛県地域のフィールドとして、愛媛県大洲市においてコホート研究を実施しています。本地域では、2019年度より5年後調査、2024年度より10年後調査を開始しています。

本研究は,大分大学医学部倫理委員会において外部委員も交えて厳正に審査され承認され,大分大学医学部長の許可を得ています(2024年6月27日変更承認:承認番号P-18-08)。

<<オプトアウト:研究の概要>>

詳細は以下のJPHC-NEXTのホームページをご覧ください。

https://epi.ncc.go.jp/jphcnext/

5.多目的コホート研究のデータを用いた科学的エビデンスの創出

大分大学医学部公衆衛生・疫学講座では,国立がん研究センターと協同し,国立がん研究センターが平成元年から実施してきた多目的コホート研究(JPHC Study)のデータ分析を通じて,「多目的コホート研究のデータを用いた科学的エビデンスの創出」をテーマとする研究を行っています。

本研究は,大分大学医学部倫理委員会において外部委員も交えて厳正に審査され承認され,大分大学医学部長の許可を得ています(2018年11月19日承認:承認番号1523)。

<<オプトアウト:研究の概要>>

6.東温市地域住民の健康寿命に関する疫学研究

本研究は,1996年(平成8年)4月1日より,愛媛県東温市(旧:温泉郡重信町在住の60歳以上の者,市町村合併に伴い2006年度以降は東温市65歳以上の者)を対象に5年毎に実施している観察型疫学研究です。悉皆的なアンケート調査を,1996年対象者4545人,2001年対象者5660人,2006年対象者7413人,2011年対象者8768人,2016年対象者10,145人,のべ36531人に対して実施してきました。

現在,愛媛大学大学院教育学研究科臨床心理学コース加藤匡宏准教授を研究代表者とし,同学部の倫理審査委員会の承認を得て本研究が継続されています。また,大分大学医学部倫理委員会においても外部委員を交えて厳正に審査・承認され,大分大学医学部長の許可を得て分析を行って参ります(2019年8月22日承認:承認番号1664)。

我が国の人口は急速に高齢化し,高齢者の健康を保持・増進していくことは公衆衛生的に重要な課題です。単に身体的健康レベルが高いことだけでは不十分であり,近年ではQOLや社会的活動性が高レベルに保たれること,すなわち「健康寿命」が高いことが望まれるようになってきています。

一方で,高齢者を取り巻く環境面では,老人世帯(日本全世帯のうち,老人の単独世帯:約7.0%,老人のみの世帯:約6.6%)の増加,核家族化・少子化等に代表されるような家族形態の変化や,地域コミュニティとの関係の希薄化など,家族・家庭の形態やそれを取り巻く社会環境の著しい変化が生じています。

本研究は,高齢者の死亡やADL(日常生活動作)低下に対し,情緒的および手段的なサポート,家族形態,抑うつ,社会的活動性の低下などの高齢者の精神的・心理的・社会的側面との関連を明らかにすることを目的に,地域高齢者の寿命及びADLを規定する因子とその寄与割合を明らかにしていきたいと考えています。

7.別府市小児生活習慣病の実態解明に関する研究

(編集中)

8.腹部 CT 検査のデータを用いた研究

■ 腹部 CT 検査に基づく内臓脂肪型肥満を判別する新たな肥満指標の開発

肥満はボディマスインデックス(BMI)を指標に定義されていますが、筋肉量や骨重量も反映するため、健康障害をきたす要因とされる内臓脂肪の蓄積の評価には限界がありました。そのため、腹部肥満をとらえる他の指標として、ウエストヒップ比(WHR)やウエスト身長比(WHtR)、ボディラウンドネスインデックス(BRI)、さらに近年では、腹囲を身長と BMIで調整したボディシェイプインデックス(ABSI)が提案されています。中でも、ABSIはメタボリックシンドローム、動脈硬化による心臓病の発症リスク、高血圧、2型糖尿病、死亡リスクの増加と関連していることが報告されています。一方で、これらの指標と CT で測定した内臓脂肪面積との直接的な関連を検討した研究は限られています。本研究では、大分県厚生連健康管理センターでの健診項目「内臓脂肪検査」を受けられた方の健診情報を匿名加工し、大分大学医学部公衆衛生・疫学講座にて解析を行います。CT で測定した内臓脂肪面積をもとに、既存指標の有用性を再評価し、内臓脂肪型肥満をより正確に判別できる新たな肥満指標の開発をすることを目的としています。

本研究は,大分大学医学部倫理委員会において外部委員も交えて厳正に審査され承認され,大分大学医学部長の許可を得ています(2025年9月1日承認:承認番号3209)。

<<オプトアウト:研究の概要>>

8.受託研究(終了した研究も含む)

1.地域分析事業

依頼者:大分県契約期間:2020~2023年度(終了)

詳細はこちら

2.『「KDB」でみる大分県』作成支援

依頼者:大分県国民健康保険団体連合会契約期間:2023年度~2025年度

3.別府市小児生活習慣病の実態解明に関する研究

依頼者:一般社団法人別府市医師会契約期間:2020~2023年度

詳細はこちら

研究成果:詳細はこちら

4.大分県厚生連鶴見病院のレセプト及びDPCデータを用いた医療の質等の分析

依頼者:大分県厚生連鶴見病院契約期間:2023年度

5.愛媛県地域におけるコホート構築

依頼者:国立研究開発法人国立がん研究センター契約期間:2018~2019年度

詳細はこちら

6.多目的コホートに基づくがん予防など健康の維持・増進に役立つエビデンスの構築に関する研究

依頼者:国立研究開発法人国立がん研究センター契約期間:2020~2025年度

詳細はこちら

7.生活習慣病予防のための行動変容を評価する包括的な社会心理行動指針

依頼者:公立大学法人福島県立医科大学契約期間:2022~2024年度(終了)

8.デジタル技術を活用した生涯にわたる血圧管理に関する指標の研究開発

依頼者:福岡大学契約期間:2022~2024年度(終了)

9.おおいた歩得データ分析事業

依頼者:大分県契約期間:2023年度~2025年度

10.愛媛県健康アプリデータ分析

依頼者:愛媛県契約期間:2023年度~2025年度

11.東温スタディにおける出生体重と将来の生活習慣病発症の関連についての検討

依頼者:国立大学法人愛媛大学契約期間:2019年度(終了)

詳細はこちら

研究成果:詳細はこちら