- 講師

- 花田 克浩

- HANADA Katsuhiro

天然の化合物から医薬品に活用できる物質の探索

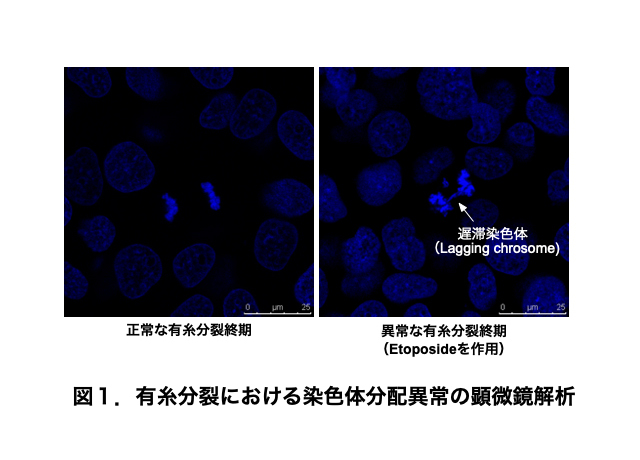

植物は、地球上で無機物を有機物に変えることができるほぼ唯一の生物であり、全ての動物は植物が生産した有機物に依存して生命を維持している。植物は自由に動くことができない生物なので、細菌・菌類、動物から自分自身の身を守る仕組みを整える必要がある。多くの場合、植物は、細菌・菌類や動物が好まない成分(忌避成分)を持っており、その成分による忌避作用が植物自身の身を守っている。忌避成分には、苦味や辛味、強烈な匂い、毒素、その他の生理作用などがあるが、物質によって標的が異なることが多い。我々は、この植物の成分から医薬品の基になる物質を同定し、医薬品として活用できるか検証する研究を行っている。これまでに抗がん剤として活用することを目的としたスクリーニングを行い、いくつかの候補化合物を同定した。意外だったのは、天然由来の動物細胞障害性物質は、トポイソメメラーゼを標的としているものが多いことである。トポイソメメラーゼはDNA複製や染色体の分配に必須な因子であり、その機能を不活性化すると、染色体分配に異常が生じさせ、細胞死を誘発する(図1)。

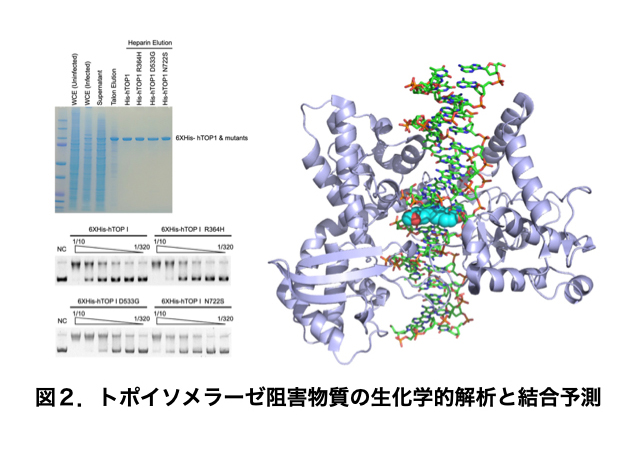

また、コンピュターシミュレーションによって、化合物の作用を予測し、その知見をさらに生化学的に検証するといった地道な作業を繰り返すことで、薬理作用を分子レベルで解明する研究を行なっている。

今後の取り組みとして、トポイソメラーゼ以外を標的とする物質、動物細胞よりも細菌のトポイソメメラーゼに対する阻害効果が強いものも見つかっているので、今後は、この様な特性を持つ化合物の作用を解析したい。細菌や菌類に対してのみ毒性があるものは抗菌薬として活用し、昆虫が嫌う成分は防虫剤、動物細胞に対して毒性がある場合、その作用に応じた化粧品の原料、殺虫・防虫剤、防カビ剤、医薬品への転用を考えている。

このような化合物は、産官学の連携で実用化が実現されるものであると考えております。この研究の実用化にご興味を持っていただける企業の研究開発の方がいらっしゃいましたら、気軽に声をかけてください。また、この研究に興味を持ってくれる研究者や学生さんからの声もお待ちしております。