服薬指導室

服薬指導室では、各病棟専任の薬剤師が薬剤管理指導および病棟薬剤業務を通じて入院患者の服薬指導、薬歴管理、注射薬の薬学的管理、医師等への医薬品情報提供等の業務を包括的に行うことにより、薬物治療の質的向上をめざしています。

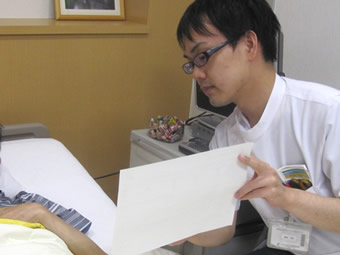

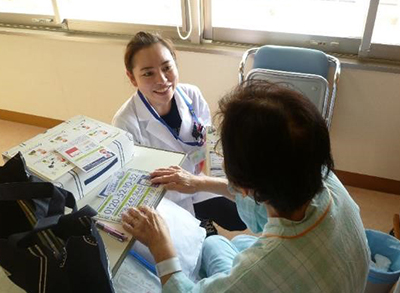

1.患者さんへの服薬指導

薬物治療を行う患者さんの治療に対する理解を深め、不安を解消し、正しい服薬をしてもらうために服薬説明や、薬剤自己管理の支援、剤形変更、服薬支援アイテムの提供、退院時指導を行っています。

2.薬物療法の評価

患者さんの薬歴管理(投与された薬剤の用法用量、相互作用、重複投与、併用禁忌、配合変化等)を通して、また、患者さんの表情や会話から薬物療法の臨床効果、有害事象を評価し、医師・看護師への情報のフィードバック、処方提案等を行っています。

3.持参薬情報の収集

持参薬について患者さん本人または家族等から情報を収集し、持参薬の鑑別、カルテへの入力を行っています。また、持参薬の服薬計画の立案や疑問点があれば処方医や調剤薬局へ問い合わせをし、医師・看護師、患者さんへ情報を提供して適切な持参薬の使用を推進しています。

持参薬の中には重複投与や併用禁忌、手術前に中止しなければならない薬剤などもあり、適宜医師への確認を行っています。

4.病棟配置薬の管理

薬剤は薬剤部だけでなく、各病棟にも救急時に必要な薬剤やよく使用される薬剤が配置されています。病棟担当薬剤師はそれらの期限や数量をチェックし、薬剤の管理をしています。

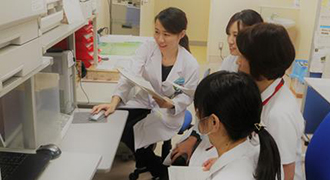

5.医師・看護師への情報提供

医薬品情報管理室等から得られた医薬品の適正使用のための情報等の医薬品情報や安全性情報を医師・看護師へ情報提供し、安全で適正な薬物使用を推進しています。また、病棟によってはカンファレンスへ出席し、患者さんの治療方針や情報を共有し、治療に活かしています。

-

医療従事者への情報提供 -

患者さんへの服薬指導

6.薬剤部内との連携

薬剤師はNSTや緩和ケア、ICTといったチーム医療にも参画しており、それらの担当薬剤師と病棟専任薬剤師が情報交換を行うことでよりよい薬物治療を提供しています。

7.集中治療部・高度救命救急センター・新生児集中治療室

当院では平成24年6月より集中治療部ならびに高度救命救急センターへ、令和2年4月より新生児集中治療室へ担当薬剤師を配置しています。

【業務内容】

- 薬剤管理指導業務

臨床効果、有害事象、薬歴管理(相互作用、重複投与、禁忌症チェック)

- 医師・看護師への情報提供

医薬品の適正使用のための情報提供など医薬品情報、安全性情報、患者情報、サプリメント・OTCの摂取状況、相互作用、医療事故防止対策

- 病棟配置薬の管理

救急カート・定数薬・処置薬のチェック、麻薬・毒薬・向精神薬などの管理薬剤のチェック

- 血中濃度測定薬剤の投与設計

- 薬剤部との連携

薬物血中濃度測定など

- 中毒薬物スクリーニング

中毒起因物質のスクリーニングと情報の検索

集中治療部回診

チーム医療

近年、チーム医療における薬剤師の役割が注目されています。医療チームで薬剤師が専門性を発揮することで、薬物治療の質が高まるだけでなく、医師などの労務負担が減少し、本来の職務に専念できることが明らかになっています。

1.栄養サポートチーム(NST)

NSTは、個々の患者に応じた最適な栄養療法を提供するため、医師のみならず看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師らがそれぞれの専門的な知識・技能を活かしながら、多角的な視野から栄養サポートを実践するチームです。NSTでは、静脈栄養管理のみならず、より生理的である経腸栄養から経口栄養も含めた、栄養療法全体を支援しています。

NSTにおける薬剤師の役割として、薬剤の適正使用に対する情報提供があります。患者の病態により栄養剤の補給方法が異なりますが、高カロリー輸液の場合は、併用する薬剤との配合変化、相互作用には細心の注意をし、問題を起こさないような薬剤の使い方をしなければなりません。そのため、経静脈栄養剤、経腸栄養剤等の特性、メニューの提案、栄養剤と薬剤との相互作用の確認、経腸栄養剤による下痢や誤嚥性肺炎の予防方法について、患者やチームのメンバーに情報提供しています。

2.緩和ケアチーム

本院では平成15年8月に緩和ケア支援チームが組織され、活動を開始しました。チームは、医師(麻酔科、精神科、歯科口腔外科)、看護師、薬剤師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカーから構成されています。

がんなどの生命を脅かす病気を持つ患者・家族のQOLの維持向上を目的とし、主治医や看護師などと協働しながら、がん医療の早期から身体症状や精神症状などの緩和ケアに関する専門的な知識や技術を提供しています。また、地域連携による切れ目のないケアの提供や、医療従事者などへの教育、院内および地域での緩和ケアの普及などを行っています。

緩和ケアチームの目的

- 悪性腫瘍患者の良好なQOLを実現するために、身体的、精神的、社会的問題等に対して包括的なケアを行う。

- 患者や家族を一体として支える。

- 病棟スタッフへケアや知識を提供する。

- 緩和ケアの質の向上を図る。

緩和ケアチームの活動内容

- 主治医、病棟看護師から依頼を受けた上でチームのメンバーが病棟スタッフを支援する。

- 必要時、患者・家族の要求に応えるように直接ケアを提供する。

- 患者・家族を含めたチーム医療を構築する。

- 緩和ケアの臨床研究を積極的にすすめる。

チームにおける薬剤師の役割

- 医療スタッフへの薬剤に関する情報提供

- 患者・家族への薬剤管理指導→病棟担当薬剤師と連携

3.感染制御チーム(ICT)、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)

病院感染対策を実践していくためには、医師、看護師、薬剤師、そして臨床検査技師など多職種で構成されるチームでの取り組みが重要です。感染制御部で行っているチーム医療としては、ICT活動とAST活動があり、それぞれ加算の要件に従い専任の薬剤師を配置しています。感染対策協議会や相互チェックなど4職種で連携を取ることが多く、最も他職種と関わることの多いチーム医療の一つとなっています。

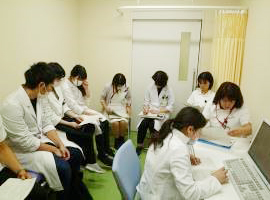

【ICT活動】

週1回、前3ヵ月間でMRSA検出率の高い病棟とカルバペネム系抗菌薬の使用密度が多い病棟を中心に、感染予防対策(手洗い、感染性廃棄物の分別、薬剤保管等)状況について、医師・看護師・薬剤師・検査技師を含む1チーム4~5名にて院内ラウンドを実施しています(図1)。ICT活動における薬剤師の役割としては、消毒薬の適正使用の確認や複数回使用薬剤の開封後の期限の確認等、薬剤に関する介入が中心となっています。

【AST活動】

抗菌薬適正使用の推進

週に2回(月:医師、薬剤師 木:医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)、カルバペネム系抗菌薬、抗MRSA薬、βラクタム阻害剤配合広域ペニシリン系薬、第4世代セファロスポリン系薬、ニューキノロン系抗菌薬もしくはCDI治療薬使用者、血液培養陽性例および耐性菌検出例を対象に感染制御部内にてミーティングを行っています(図2)。広域抗菌薬使用の必要性の判断、適正な診断のための助言、PK-PD理論を考慮した最適な用法用量の選択、TDMの実施など、抗菌薬を適正に使用するための主治医への助言を、口頭あるいはカルテへの記載にて行っています。また抗MRSA薬については、薬物動態解析室と連携し、TDMに基づく処方設計も行っています。

サーベイランス

各診療科・病棟で使用された抗菌薬の種類および使用量を調査し、それらの使用動向を把握することは、抗菌薬の適正使用を推進する上で有用な情報となります。3ヵ月に1回、感染制御部運営会議にて注射用および内服抗菌薬の使用量について報告しています。また、特定抗菌薬使用届出提出率や抗MRSA薬のTDM実施率についても同様に報告を行っております。さらに、外来における急性気道感染症や急性下痢症に対する経口抗菌薬の処方状況についても定期的に調査し報告をしています。

4.リエゾンチーム

リエゾンチームは、精神科医師、看護師、薬剤師、臨床心理士、精神保健福祉士など精神科医療に携わる職種から構成されており、それぞれの専門的な知識・技能を活かしながら、一般病棟に入院されている患者さんやその家族の精神症状や心理的問題に対して、身体的・精神的・社会的な視点から個別性を大切にした治療・ケアを行っています。

リエゾンチームにおける薬剤師の役割として、薬剤の適正使用を目的とした情報提供や処方支援が挙げられます。薬物療法における効果と副作用、薬物間相互作用や服薬アドヒアランスといった薬学的アプローチを通じて、患者さんにより充実したケアを提供できるよう活動しています。

5.褥瘡対策チーム

褥瘡とは、寝たきりなどによって自分の体重や医療関連機器で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味を帯びたり、壊死してしまうことです。一般に、「床ずれ」ともいわれています(日本褥瘡学会より引用)。褥瘡は、自分で寝返りができない、栄養状態が悪い、麻痺などで感覚の低下がある場合に発生しやすく、入院後、治療上の理由も含めてベッド上の安静や車椅子移乗が必要となった際などに発生のリスクが高まります。

褥瘡対策チームは、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士で構成されるチームで、それぞれの専門性を活かし褥瘡の治療方法や発生予防対策について検討を行っています。また、週に1回、カンファレンスにて情報共有を行った上で、褥瘡がある患者さんのベッドサイドでケアを行い、処置方法を病棟スタッフ等へ提案しています。

6.ポリファーマシー対策チーム

ポリファーマシーとは、「Poly(たくさんの)」+「Pharmacy(くすり)」からなる造語で、服用する薬剤数が多いことにより、薬による副作用の増加、飲み間違い等につながる状態を指します。すなわち、ポリファーマシーは薬剤に関連するあらゆる不適切な問題につながる状態です。薬剤師は、有効性・安全性等の様々な視点で患者さんに適切な薬物療法を提供する責務があり、ポリファーマシーの解消に努めることが求められています。

このチームは、薬剤師主導で入院患者さんについてポリファーマシーの有無を評価し、その解消や薬剤の適正使用に取り組んでいます。構成メンバーは、総合内科・総合診療科の医師、薬剤師、看護師です。

7.認知症ケアチーム

認知症ケアチームは、医師、看護師、社会福祉士、薬剤師で構成されています。チームでは、認知症を伴った入院患者さんに対し、各職種が専門的な知識を活かすことで認知症症状の悪化予防及び身体疾患の治療を円滑に行えるよう活動しています。

認知症ケアチームにおける薬剤師の役割として、せん妄ハイリスク薬など認知症に伴う行動・心理症状(BPSD)の原因となる薬剤に関する情報提供を通じた処方支援が挙げられます。薬物療法における効果と副作用、薬物間相互作用や服薬アドヒアランスといった薬学的アプローチを通じて、患者さんにより充実したケアを提供できるよう活動しています。

8.糖尿病教室

糖尿病の治療において、患者さん自身が生活習慣や価値観と折り合いをつけながら、生活のなかに療養行動を取り入れることが非常に重要です。そのためには、糖尿病に関する基本的な知識や技術を身に付けることが必要となります。糖尿病教室は、患者さんが療養行動を継続して実施していくための教育と療養支援の場であり、代謝コントロールの改善、合併症の予防ならびに治療、健康寿命とQOLの向上に貢献することを目的としています。

糖尿病教室では、2週間1クールで15コマの授業を実施しています。食事や運動、薬に関する基本的な治療に関する授業から、糖尿病に起因する網膜症、神経障害、腎障害、メタボリックシンドローム、歯周病などの合併症の治療や予防に関する授業、低血糖やシックデイに陥った場合や災害時の対処法などセルフケアに関する授業などを、医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、歯科衛生士それぞれ専門の医療スタッフが担当しています。

9.来化学療法室における薬剤管理指導

外来化学療法では副作用が発現した場合、患者自身が対応することが必要であることから、事前の患者教育が重要となります。副作用・セルフケアに関する患者指導として、当院では、平成24年より、外来化学療法室にて治療を受けられる患者さんに対し、薬剤管理指導を行っています。主に、①抗がん剤の治療スケジュール、副作用症状、発現時期および副作用対処方法などの説明、②抗がん剤以外の内服薬については処方内容、副作用、相互作用および服薬アドヒアランスなどの確認、③抗がん剤曝露対策の説明を行っています。