- 丹下佳洋 home

- >

- 丹下研究室

研究室紹介

こんにちは!大分大学医学部先進医療科学科臨床医工学コースの丹下 佳洋(たんげ よしひろ)です。

人工臓器学(代謝系)研究室で“完全置換型人工臓器の研究”を行っています。

「人工臓器」を聞いたことはありますか?何かロボットやサーボーグみたいなイメージを持たれた方もいらっしゃるかもしれませんが、実は私たちの身の回りの技術にも“応用”されています。

例えば、水を飲料水にまで浄水させる技術は、“膜濾過技術”によるものです。

血液の浄化といえば...透析膜を用いて高校化学で学習した“分子拡散”や“限外濾過”によって血液を浄化(きれいに)するものです。

代謝とは、我々が生きていく上で、欠かすことができない生体現象です。食べ物や飲料水からエネルギーを作り出し、排泄する...この基本サイクルが代謝になります。

人工臓器学(代謝系)研究室では、「代謝」を通じて究極の人工臓器の開発を目指しています。学会における最新の研究トピックとして、ウイルスフリーのどうぶつの臓器の臨床応用が注目されています。もちろん、本研究室でも10年、20年先の医療技術を見据えた研究を行っています。

大分大学医学部先進医療科学科では、2年次後期から「研究室配属」が行われます。

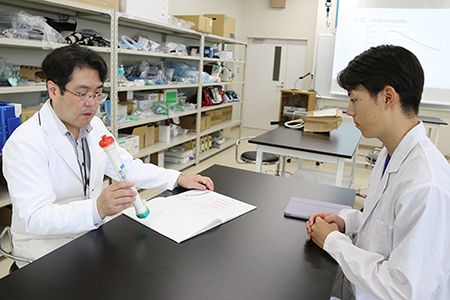

当研究室では先進医療科学科の学生さんと一緒に、研究を行っています。

まだ、はじまって間もない研究室ですが、研究テーマをひとつひとつ解決して、“完全置換型人工臓器の開発”を目指しています。

このホームページでは、人工臓器学(代謝系)研究室について紹介していますので、興味を持たれましたら、一緒に研究してみませんか?

中学生、高校生はもちろん、企業の方も大歓迎です。海外の方ももちろん歓迎しますよ。

丹下 佳洋

TANGE Yoshihiro

博士(保健科学)

名古屋市出身

大学時代は、“Online HDFの操作条件と溶質除去”というテーマを与えられ、実験する日々を過ごしました。学会前は大学に泊まることも...今では良い思い出です。当時の仲間達とは今でも交流があり、学会にあわせて定期的に同期会を開催し、お互い切磋琢磨しています。大学卒業後、名古屋の血液透析専門グループと岡山市の医療法人で臨床経験を積み、その後大学教員として教育・研究に従事しています。専門は、血液透析工学と医療機器開発支援です。2010年から大分県、宮崎県からなる東九州メディカルバレー構想に関わり、大学教員であるとともに、医療技術等国際展開推進事業(NCGM)や海外産業人材育成協会(AOTS)の専門家としてASEAN医療従事者へのワークショップを企画・運営し、国際人材育成にも取り組んできました。海外の同年代の友人らとともにシンポジウムを行い、人材育成を行っています。

トピック

このホームページでは人工臓器学(代謝系)研究室の最新トピックをこれから発信していきます!

研究トピック

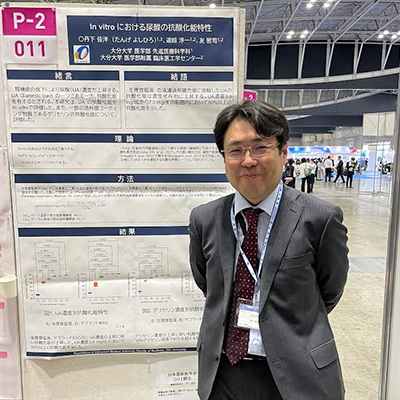

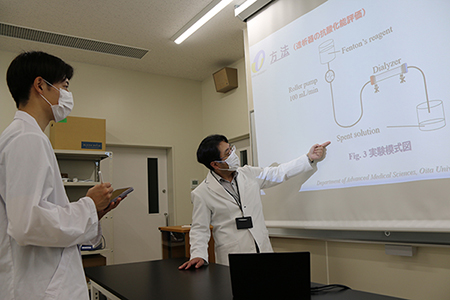

丹下佳洋らの研究グループによる研究成果を「第40回日本ハイパフォーマンスメンブレン研究会」、「第70回日本透析医学会学術集会・総会」で報告しました。「人工腎臓の抗酸化能」に着目した研究で、抗酸化物質であるビタミンEを透析膜にコーティングすることで透析膜の抗酸化能が向上する内容の研究です。

これまで透析膜をはじめとする抗酸化能の評価方法が確立されていませんでした。そこで、大分大学医学部先進医療科学科の教員と共同研究で、大分大学方式の評価法を提唱しました。

関連する研究論文はこちら将来の人工臓器の“抗酸化能評価法への応用”として期待されます。

また、研究仲間は全国にいます。

千葉県の臨床工学技士とは古くからの知り合いで、現在も一緒に研究しています。

透析膜のファウリング(主に血中タンパク質が透析膜面上に堆積する現象)のメカニズムを透水性(フラックス)を指標に解明しました。

最近の共同研究成果はこちら将来の“植え込み型人工臓器への応用”として期待されます。

海外人材育成トピック

大分大学医学部先進医療科学科では、医学部附属臨床医工学センターと連携してASEANの高校生、大学生、バイオメディカルエンジニア、透析看護師などの医療従事者の方々とさまざまな取り組みを行っています。

“東九州メディカルバレー構想事業”や“日本医療研究開発機構(AMED)事業”を通じて、国際的に活躍できる人材育成にも取り組んでいます。2025年度は、タイ王国タマサート大学国際医学部(CICM)のCardiovascular and Thoracic Technology学科の体外循環技師(perfusionist)の学生6名を医学部先進医療科学科と附属病院ME機器センターで研修を実施しました。

日本では臨床工学技士が手術室やカテーテル室で働いていますが、よく似た職種になります。タイにはまだ2校しか大学がないとのこと。でも、CICMは海外研修が必須で、日本の体外循環技術を学びに来てくれました。

先進医療科学科の学生とも交流し、同年代の友人もできたようでこれからの活躍が楽しみですね!

これまでの東九州メディカルバレー構想における国際人材育成の詳細はこちらからの論文に掲載しています。

日本式の透析方法(CDDS)における透析液清浄化に関する論文です。日本は透析大国と言われていますが、その技術は世界トップクラスです。透析液清浄化には、日本の優れた“臨床医工学の技術”が古くから活用されているからです。

酒井 響生

SAKAI Hibiki

先進医療科学科 臨床医工学コース 3年

大分県杵築市出身

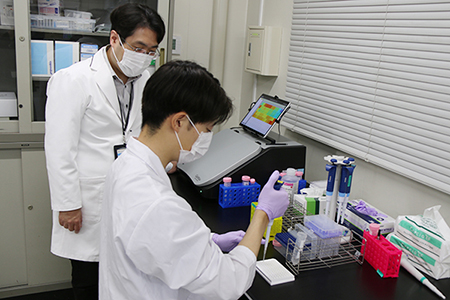

毎週火曜、丹下先生の研究室でご指導の下、研究に取り組んでいます。

医療機器への関心と、地元・大分で学びたいという思いから、この臨床医工学コースを志望しました。研究は地道な作業も多いですが、日々小さな発見があり、とても楽しく取り組んでいます。

(指導教員からのコメント)

陸上部とうまく両立して、とてもやる気のある学生さんです。

細やかなスキルをスポンジのように吸収し、これからの成長が楽しみな学生さんです。

近々、研究成果を学会で発表してもらう予定です。

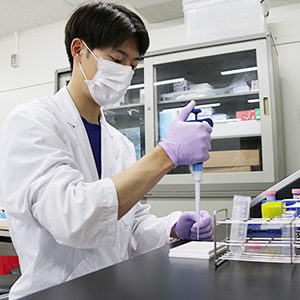

研究環境・機器紹介

人工臓器学(代謝系)研究室と臨床医工学実習室には、最新の透析用水(RO)作製装置、多人数用透析液供給装置、個人用透析装置などを設置しています。

先進医療科学科の実習はもちろん、研究にも使用されます。

全自動透析装置を用い、臨床医工学研究者として必要なスキルの習得と、そこに使用されている原理についても学べます。

研究・実習室は大分大学医学部内にあります。附属病院と隣接しているため、基礎と臨床双方の研究ができる環境となっています。

また、大分大学理工学部と連携した“医工連携”にも積極的に取り組んでいきます。

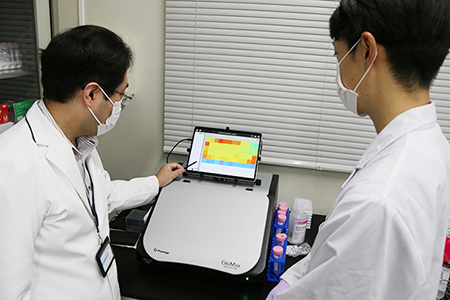

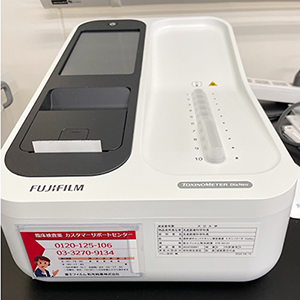

実習では、水質浄化の指標であるエンドトキシン測定も行います。

RO装置後のエンドトキシンはフリーで、とてもキレイです。

水質浄化について

血液透析に用いられる水はとてもキレイでなければなりません。

その指標となるのが、エンドトキシンです。

水系の研究では、各種人工腎臓やフィルターの性能評価が可能です。

また、実習ではミネラルウオーターの“ナゾ”まで解き明かします。

詳しくは、人工臓器学実習で学習します。

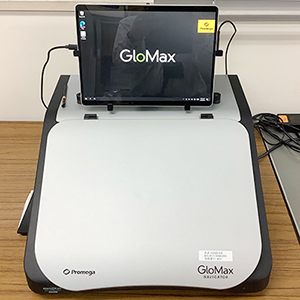

さらに、人工臓器の生体適合性の評価に用いるルミノメーター(GloMax Navigator、Promega)や尿毒素の除去を評価する紫外可視分光光度計(UV-1280、島津)など設置しています。

人工腎臓の性能評価(クリアランスや除去率など)を行うことで、医工学研究者に必要なスキルを身につけます。

大分と言えば温泉ですね。温泉の研究までできる環境です。