|

もくじ |

| 第2号 H 12.7/1 |

| 内科第2紹介 |

| 外科第1紹介 |

| 7階西病棟紹介 |

| 検査部紹介 |

| ET・WOCナース紹介 |

| おくすりのコーナー |

| 第1号 H 12.4/1 |

| かけはしホーム |

| 薬剤部長 武山 正治

医薬分業の進展していない理由には、1)患者さんは医師からお薬をもらうことに慣れている、2)医薬品の備蓄や薬剤師の研究不足などの薬局側の処方せん受け入れ体制の整備が遅れている、3)患者さんが薬局からお薬をもらうことによる二度手間があり、一部負担が増す、4)医師と薬剤師の信頼関係が薄い、などがありました。これらの対策として、平成3年より大分市薬剤師会と協力して、本院薬剤部で薬局薬剤師の実地研修や、各診療科の医師による処方講習会、などを実施してこれらの問題点を解決し、平成5年には大分県下約50薬局で処方せんを受け入れる体制を確立し、院外処方せん発行を実施しました。

現在では、大分市薬剤師会の「院外処方せん受付(FAXコーナー)」で約250の県内保険薬局から患者さんの希望に沿う薬局を紹介し、その薬局に処方せんの内容をFAXで流す体制が整備されています。患者さんは病院での待ち時間が短縮され、4日以内なら都合の良い時間に薬局でお薬を受け取ることができ、病院に採用されていないお薬を処方してもらうことも可能になる、などの多くのメリットがあります。患者さんの健康管理に「かかりつけ薬局」をうまく利用していただきたいと思います。 |

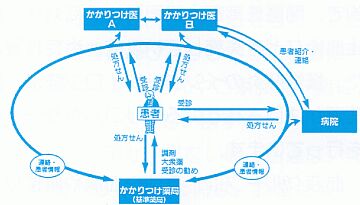

大分医科大学医学部附属病院では厚生省の医薬分業の方針を踏まえ、平成11年11月から、お薬の処方せんは原則として「院外処方せん」となっています。医薬分業というのは、病院や診療所の医師は患者さんに直接お薬を渡さないで、お薬の名前や使用法を書いた処方せんを発行し、患者さんはそれを街の薬局へ持っていって、街の薬局の薬剤師に調剤してもらい、お薬を受け取ることをいいます。これによって医師と薬剤師はそれぞれの専門性が発揮でき、より質の高い医療が可能です。たとえば、1)医師と薬剤師により、お薬をダブルチェックし、お薬の効果や安全性を一層高めることができる、2)医師が手持ちの薬に縛られずに自由な処方が可能である、3)処方せんを交付することにより、患者さんの服用薬に対する「知る権利」の確保ができる、などのメリットがあります。

大分医科大学医学部附属病院では厚生省の医薬分業の方針を踏まえ、平成11年11月から、お薬の処方せんは原則として「院外処方せん」となっています。医薬分業というのは、病院や診療所の医師は患者さんに直接お薬を渡さないで、お薬の名前や使用法を書いた処方せんを発行し、患者さんはそれを街の薬局へ持っていって、街の薬局の薬剤師に調剤してもらい、お薬を受け取ることをいいます。これによって医師と薬剤師はそれぞれの専門性が発揮でき、より質の高い医療が可能です。たとえば、1)医師と薬剤師により、お薬をダブルチェックし、お薬の効果や安全性を一層高めることができる、2)医師が手持ちの薬に縛られずに自由な処方が可能である、3)処方せんを交付することにより、患者さんの服用薬に対する「知る権利」の確保ができる、などのメリットがあります。 調剤してもらう薬局は、患者さんが自由に選ぶことができますので、自宅近くや、いつも行く商店街の薬局等の自分が一番気軽に、また安心して相談できる「かかりつけ薬局」を決めていただくと便利です。「かかりつけ薬局」では、薬剤師が患者さんの個々の体質やお使いになるお薬などを薬歴カードとして記録していますから、複数の医師から処方されたお薬や、大衆薬などが重複して使用されないように、あるいは飲み合わせが悪くならないように、患者さんのお薬に関して総合的に把握します。また、患者さんが大衆薬をお求めになるときでも、医師の診察や検査が必要であると判断されるときには、薬剤師は医師への受診をお勧めします。さらにお薬の正しい選び方、正しい使い方、正しい保管の仕方などについても気軽に相談できます。これは大学病院のように、多くの入院患者さんを抱えた病院の薬剤師では、時間的に不可能な業務で、外来患者さんにとって不利益です。そこで、患者さんの健康を最優先に考慮すると、院外処方せんで街の「かかりつけ薬局」に本院の外来患者さんをお任せすることが、患者さんにとってもメリットが大きく、最善であると考え、平成5年より医薬分業を勧めてきました。しかし、患者さんへの医薬分業のメリットの啓蒙活動が不十分であったため、院外処方せんの発行率は伸び悩み、平成10年度の院外処方せんの発行率は18%にとどまり、昨年の7月には全国42国立大学病院で最も低い病院となりました。このため、病院として各医局に医薬分業への取り組みを徹底するように促し、患者さんあてのお知らせも掲示しました。

調剤してもらう薬局は、患者さんが自由に選ぶことができますので、自宅近くや、いつも行く商店街の薬局等の自分が一番気軽に、また安心して相談できる「かかりつけ薬局」を決めていただくと便利です。「かかりつけ薬局」では、薬剤師が患者さんの個々の体質やお使いになるお薬などを薬歴カードとして記録していますから、複数の医師から処方されたお薬や、大衆薬などが重複して使用されないように、あるいは飲み合わせが悪くならないように、患者さんのお薬に関して総合的に把握します。また、患者さんが大衆薬をお求めになるときでも、医師の診察や検査が必要であると判断されるときには、薬剤師は医師への受診をお勧めします。さらにお薬の正しい選び方、正しい使い方、正しい保管の仕方などについても気軽に相談できます。これは大学病院のように、多くの入院患者さんを抱えた病院の薬剤師では、時間的に不可能な業務で、外来患者さんにとって不利益です。そこで、患者さんの健康を最優先に考慮すると、院外処方せんで街の「かかりつけ薬局」に本院の外来患者さんをお任せすることが、患者さんにとってもメリットが大きく、最善であると考え、平成5年より医薬分業を勧めてきました。しかし、患者さんへの医薬分業のメリットの啓蒙活動が不十分であったため、院外処方せんの発行率は伸び悩み、平成10年度の院外処方せんの発行率は18%にとどまり、昨年の7月には全国42国立大学病院で最も低い病院となりました。このため、病院として各医局に医薬分業への取り組みを徹底するように促し、患者さんあてのお知らせも掲示しました。