肺癌

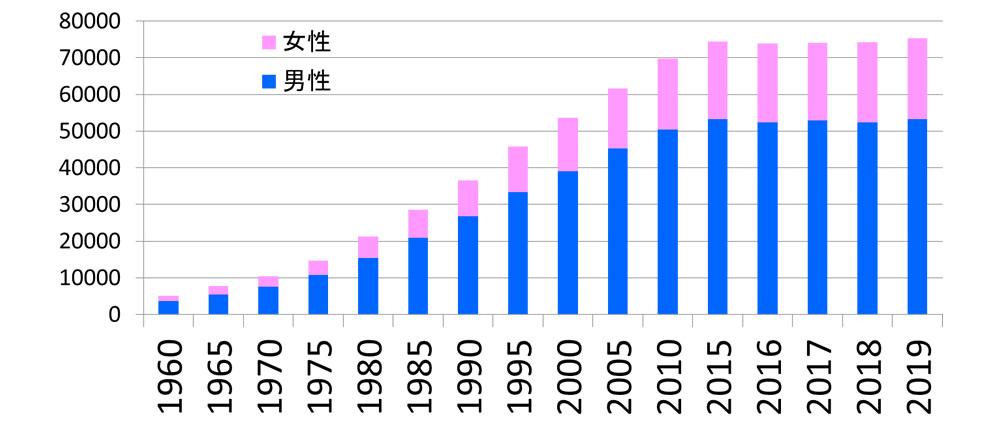

肺がんは、日本において罹患数・死亡数ともに増加傾向にあり、男女合計の死亡数は1998年以降、がん死亡原因の第一位を占めます。肺がんによる死亡者数は、2011年には7万人に達し、2012年では71518人でした。60歳代から70歳代が好発年齢であり、この2つの年代で約70%を占めます。

肺癌発生の危険因子としては、喫煙、大気汚染、高齢、アスベスト暴露などがあげられます。禁煙、非喫煙者の肺癌、特に腺癌が増加していることが特徴であり、喫煙による肺癌と、非喫煙による肺癌では、発生学的遺伝子背景が異なることが示唆されます。

肺癌死亡者数の推移(厚労省:人口動態統計より)

組織学的には、扁平上皮がん、腺がん、大細胞がん、小細胞がんの4種類が代表的なものであり、この4者で肺がんの組織型の大多数を占めます。そして、この4種類の肺がんはその発生する部位(肺の中枢側か末梢か)成因(喫煙との関連の深さ)、発育や転移のしかた、抗がん剤や放射線照射に対する反応等が異なり、それぞれの特性を理解することが、検診や治療の方法を考える上で大切なこととなります。

a)腺がん:

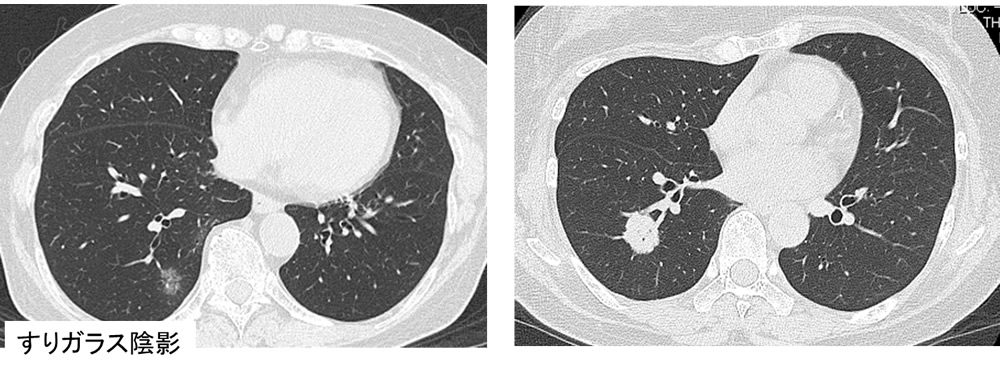

現在、最も多い組織型で55-60%を占め、増加傾向にあり、男女ともに最も多いタイプです。非喫煙者でも生じ、女性肺がんの7-8割は腺がんです。このタイプは、最近CTによって非常に早い時期(非浸潤がん:転移等をしない)に見つかるようになってきています。この時期のがんであれば小さな手術で十分治ると考えられています。遺伝子異常(EGFT遺伝子、ALK遺伝子など)が判明しているものが多いです。

b)扁平上皮がん:

25-30%を占め、男性に多く、喫煙との関連が深いため、かつては男性で最も多い組織型でした。

c)大細胞がん:

肺がんの3~5%くらいを占めます。進行が早く、かつ、抗がん剤や放射線療法の効果が出にくい(効きにくい)ため治療成績は扁平上皮がんや腺がんより不良です。

d)小細胞がん:

扁平上皮がんと同様に喫煙との関連が深いと考えられており、肺がんの10~15%を占め、がんの発育・転移が非常には早いのが特徴です。しかし、抗がん剤や放射線治療に対する反応は他の3つの肺がんと比べて良好であり、集学的治療の効果が期待されます。

肺がんの治療法

進行の程度(stage)と組織型によって選択されます。

①進行の程度 Stage :「肺癌取扱い規約 第8版」より

TNM 分類は,癌の進展度の正確な記載および分類であり,治療計画の設定,予後の示唆,治療効果の評価,施設間の情報共有などの目的があります。T はtumor(原発腫瘍の進展度), N はlymph node(所属リンパ節転移の有無や範囲), M はmetastasis(遠隔転移の有無)を表し,各々の組み合わせにより病期(stage)が定められています。

病期分類(第9版)

病期 |

T(大きさ) |

N(リンパ節) |

M(転移) |

|---|---|---|---|

| 潜伏癌 | TX | N0 | M0 |

| 0期 | Tis |

||

| ⅠA期 | T1 | ||

| IA1期 | T1mi |

||

| IA2期 | T1b |

||

| IA3期 | T1c |

||

| IB期 | T2a |

||

| ⅡA期 | T1a |

N1 N1 N1 N0 |

|

| ⅡB期 | T1a |

N2a |

|

| ⅢA期 | T1a |

N2b |

|

| ⅢB期 | T1a |

N3 |

|

| ⅢC期 | T3 |

N3 N3 |

|

| Ⅳ期 | Any T | Any N | M1 |

| ⅣA期 | Any T Any T |

Any N Any N |

M1a |

| ⅣB期 | Any T | Any N | M1c |

T:腫瘍の大きさ N:リンパ節転移 M:遠隔転移

②組織型別:小細胞がんが発育、転移共に他のがんに比べて非常に速く、又放射線や抗がん剤に対する感受性がよいことから、小細胞がんと非小細胞がんの2つに分けて治療方法を考えます。

[小細胞がん]

基本的には抗がん剤投与を行いますが、I期では外科手術を先行させ、この後に抗がん剤投与を行う場合もあります。II~IV期では外科手術の適応ではなく、抗がん剤投与(±放射線照射)を行います。

[非小細胞がん]

I~IIB, IIIA期の一部までが外科手術の適応となります。75歳未満でIB期以上の方には術後に抗がん剤投与を追加することの有用性が最近示されてきています。IIIB、IV期では基本的には手術の適応はなく、抗がん剤治療(±放射線療法)を行うことになります。

大分大学の取り組み

- 早期の患者さんには低侵襲手術(胸腔鏡下手術)を、進行した患者さんには、積極的な手術とともに抗がん剤治療、放射線照射による集学的治療を行い、より高い根治性を目指しております。

腫瘍内科、呼吸器内科、放射線科とともに定期的なカンファレンス(キャンサーボード)を行い、診断から治療まで、個々の患者さんに適した治療を選択します。

- 術後の早期回復、肺炎の予防のため、呼吸器リハビリや歯科口腔外科での口腔ケアなどを導入し、成果をあげております。

- 地域の医療機関と連携を強化し、地域医療連携クリティカルパスを運用しながら、患者さんの利便性も考慮した診療を心がけています。

- 手術をはじめ抗がん剤治療や分子標的治療にも精通しており、セカンドオピニオンを受け付けています。

- よりよい治療法の確立のために、全国レベルの臨床試験グループ(JCOG, WJOG, LOGIK)に所属し、種々の臨床試験に参加しています。患者さんに対して高いレベルの治療法を提供できる機会になると思います。詳細は、ホームページを参照して下さい。