お知らせ

- 2025.3.17

- 令和7年度日本栄養治療学会認定NST専門療養士実習(臨床実施修練)の募集要項*募集終了しました(2025.6.17)

NST(Nutritional Support Team)とは、

医師・歯科医師・看護師・管理栄養士・薬剤師・臨床検査技師など、医療に携わる様々な職種の専門家が協力して、安全かつ有効な栄養管理を行うための医療チームです。

栄養管理はすべての治療法の基盤であり、患者さまが病気の状態から治るための土台となるものです。栄養状態の悪化は治療後の回復遅延や感染症の発症など、様々な弊害をもたらします。NSTでは、チーム一丸となって適切な食事・経腸栄養・輸液などを提案して栄養状態の改善に努め、患者さまの病気の治療を全力でサポートしていきます。

大分大学医学部附属病院栄養サポートチーム(NST)は2005年6月に発足しました。

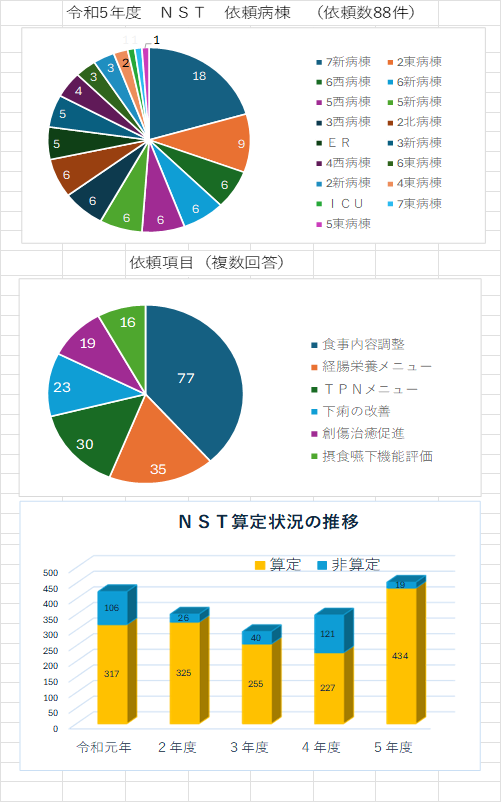

主にコンサルテーション型NSTとして、介入依頼のあった症例への対応を中心に行っており、その件数は年々増加傾向であり、その需要が高まっています。

また、2023年より 日本栄養治療学会(JSPEN)認定規則に基づく「栄養サポートチーム(NST)専門療法士」の実地修練(40時間)を行うなど、院内・院外の栄養管理のニーズにあわせ、その活動内容も変化しています。

栄養療法は、すべての治療の基本であり、NSTの役割としては適切な栄養管理法の選択はもちろん、適切で質の高い栄養管理を各患者さまに提供することです。

また、早期に栄養障害を発見し、早期に栄養管理を開始することで栄養障害に伴う疾患の増悪を未然に防ぐことが可能とされています。さらに栄養療法に伴うカテーテル敗血症などの合併症の予防、早期発見、治療など栄養に関するすべてのことを管理することがNSTの役割と考えられています。

在院日数が短くなる昨今、退院先の病院、在宅、地域との連携も必要となっていますが、 そこに「栄養連携」を加え、より厚みのあるケアができるよう、地域のニーズの拾い上げや情報提供にさらに努めていきたいと思います。

NSTの活動メンバー

| NST委員長 |

|

|---|---|

| その他のメンバー | 医師・歯科医師,(摂食嚥下認定看護師),薬剤師,管理栄養士,臨床検査技師,言語聴覚士 |

NSTの活動

| カンファレンス・回診 | 毎週水曜日 14:00~ |

|---|---|

| NSTに関する問い合わせ先 | 栄養管理室 (内)5461 |

各メンバーの役割(NSTプロジェクト・ガイドラン参考)

| 医師 | 病状の把握、栄養障害の有無や程度の判定、主治医の治療方針の確認、栄養療法の適応の決定、栄養管理法の手技の実際と指導、適切な栄養管理の評価、栄養療法の効果判定と合併症の確認、主治医とNSTメンバーの仲介 |

|---|---|

| 看護師 | 栄養障害の有無や程度の判定(栄養アセスメント)、問題症例の抽出・提示、症例の症状観察、主治医に治療方針の確認、栄養管理手技の是正・指導、適切な栄養管理法のチェック、栄養管理法を医師に助言・提示 |

| 薬剤師 | 経静脈栄養剤、経腸栄養剤の特性、生化学的知識に基づいた処方支援、配合変化や相互作用等のリスクを回避するための適正使用の推進、経腸栄養剤による下痢や誤嚥性肺炎の予防などの合併症回避への介入、新しい知識の取得と啓発 |

| 栄養管理士 | 担当病棟のモニタリング、問題症例の抽出・アセスメント、栄養評価・摂食状況に基づいた栄養療法の提言・問題点の抽出、栄養療法の問題点・合併症の早期発見・予防、患者・家族への食事指導・疑問点への回答、栄養療法関連製剤の情報提供 |

| 臨床検査技師 | 病院全体の栄養障害患者の早期抽出・提言、生化学的知識に基づいた栄養療法の効果判定・合併症の早期発見・予防、栄養指標マーカーの有効利用・新規効果判定基準の作成、感染制御部などとの連携による感染性合併症の早期発見・予防、新しい知識の習得と啓発 |

| 言語聴覚士 | 摂食嚥下機能に関する専門的な評価と情報を、医師や看護師などに提供、摂食嚥下障害の評価と問題抽出、リハビリの実施。摂食嚥下機能に応じた、食事形態の提案・確認、患者・家族へ食事状況の説明やリハビリ内容の説明・指導 |

NST活動報告

院内・院外での教育活動について

≪NST専門療法士認定教育施設研修≫

当院では、日本栄養治療学会(JSPEN)認定規則に基づく「栄養サポートチーム(NST)専門療法士」の実地修練(40時間)を行います

≪学会への参加および発表≫

- 第3回 2006年6月10日

- 大分大学医学部附属病院でのNST立ち上げとその後の経過

- 大分大学医学部附属病院 栄養課 田邉美保子

- 第5回2008年5月26日

- 地域NSTでのアウトカム~地域NSTへの期待~

- 大分大学医学部附属病院 麻酔科学教室 岩坂日出男

- 第13回 2011年6月11日

- 当院における脂肪乳剤の使用調査

- 大分大学医学部附属病院 薬剤部 西村文宏

- 第21回 2015年6月

- 当院における下痢患者に対するNST介入の現状

- 大分大学医学部附属病院 栄養管理室 田邉美保子

- 第23回 2016年6月

- 当院における中心静脈栄養剤および経腸栄養剤の使用実態調査

- 大分大学医学部附属病院 薬剤部 膳所祐穂、森永裕子

- 第25回 2017年6月

- アルブミンによる感染症の危険性推定について

- 大分大学医学部附属病院 医療技術部 臨床検査部門 臨床検査技師 森 絵莉子

- 第26回 2018年1月

- 敗血症性ショック患者にビタミンCの補充は必要か?

- 大分大学医学部 麻酔科学講座 栗林 由英

- 第27回 2018年6月

- 頭頚部癌化学放射線療法施行患者の誤嚥性肺炎リスクの検討

- 大分大学医学部附属病院 看護師 阿部 世史美

- 第29回 2019年6月

- 食道がん術後に重度嚥下障害を呈した症例

- 大分大学医学部附属病院 リハビリテーション部 言語聴覚士 増野 香織

- 第32回 2021年6月

- MUST.GNRI、及びCONUTの比較

- 大分大学医学部附属病院 医療技術部 臨床検査部門 清田 沙梨

- 第36回 2023年6月

- NST介入により改善を得た上腸間膜動脈症候群の女児の一例

- 大分大学医学部附属病院 栄養管理室 園田 理沙子

- 第38回 2024年6月

- カルニチン無添加経管栄養剤の長期使用が原因と疑われる低カルニチン血症の一例

- 大分大学医学部附属病院 薬剤部 上野希望

地域医療連携

入院患者で中心静脈栄養や経腸栄養を実施している患者の転院時には、栄養管理情報提供書を作成し、医師や看護師、理学療法士の診療情報提供書類とともに添付し、栄養管理についても具体的な内容が情報共有できるようにしています。

最後に

患者さまの栄養の状態を改善し、安心して治療に専念して頂けるようチーム一丸となって全力で栄養サポートいたします。